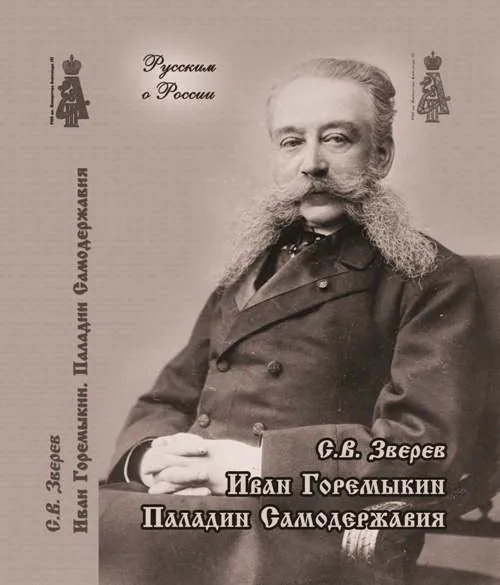

Иван Логгинович Горемыкин 1839-1917

С.В. Зверев

Иван Логгинович Горемыкин 1839-1917.

Часть 1. Чиновный Сфинкс Империи.

Часть 2. Внутренние Дела России.

Часть 3. Первый Министр Царя.

Часть 4. Русский Великий Визирь.

Часть 5. Падение Самодержавия 1917.

Время неостановимо и не восстанавливаемо. Каждый прожитый день всякого человека остаётся непостижимой тайной. Можно удержать от бесследной пропажи только отдельные эпизоды, по какой-то причине считаемые важными. Человек может записать их сам, но его попытки вырвать у вечной неизвестности эпизоды своего существования всегда будут отрывочны или не точны. Любая такая запись мешает самой жизни, заменяя её одержимостью минувшим.

В результате историк стоит перед сплошной неизвестностью. Он пытается свести между собой разрозненные литературные отблески ушедшей реальности и вытащить из забвения какие-то её части. Восстановить всё прошлое невозможно, но чем скромнее получаемые в результате исследований результаты, тем они значительнее.

Во многих случаях историкам мешает избыток недостоверных источников. Их массивность создаёт ложное впечатление уместности повторяемых ошибок. Хотя напротив, осведомлённый и верный источник всегда находится в меньшинстве сравнительно с произвольными рассуждениями или сознательными искажениями.

Воспоминания, суждения из которых будут заимствовать историки, напишут и будут тиражировать политические враги убитого Русского Императора. Мемуары напишет Кайзер Вильгельм II, который объявил войну Царю. Несколько томов саморепрезентации издаст Дэвид Ллойд Джордж, причастный к свержению Царя. Писать будут многие деятели февральского переворота 1917 г.: А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, М.В. Родзянко. Они пользовались тем, что остались живы, с целью убедить всех в своей исключительной правоте. Им часто это удавалось, ведь многие убитые монархисты не могли им ответить.

Воспоминаний о том, как принимались ключевые политические решения, не напишет Император Николай II. Не смогут сделать этого министры внутренних дел и главы царского правительства Дмитрий Сипягин, Вячеслав Плеве, Иван Горемыкин, Борис Штюрмер. Все они были убиты ещё до гибели Царя.

В эмиграции монархисты попытаются представить свой взгляд на то, как и почему произошло падение Империи. Ноих положение оказалось проигрышным. Многие самые достойные и самые осведомлённые лидеры монархистов были лишены жизни или возможности излагать свои взгляды. Ввиду ограниченных финансовых возможностей в эмиграции они в меньшей степени, чем их идейные враги, могли влиять на мнения современников.

Воцарившийся на месте России тоталитарный советский режим уничтожал самих монархистов и добрую память о них. Пропагандистская машина для оправдания существования преступного террористического режима десятилетиями в многомиллионных тиражах распространяла враньё о ненавистной большевикам Империи. Возможность вести честные исследования была ограничена содержанием 55 томов сочинений В.И. Ленина и практически не существовала. Вреднейшие идейные проблемы создаёт институциональная преемственность современных историков в РФ советским предшественникам, к трудам которых подобострастно вносятся несущественные коррективы.

За рубежом идеологическая ангажированность левых республиканских режимов приводила к заимствованиям иностранными историками концепций близких им по духу демократов и революционеров. Традиционная ненависть к монархистам в сочетании с обслуживанием нужд демократической пропаганды усугубляла несправедливость направления изучения и формы подачи.

Отсутствие исследований о крупнейших русских государственных деятелях Царствования Императора Николая II делает её историю неполноценной, уязвимой для критики, сомнительной и спорной. Суждения о личности последнего Русского Государя во многом зависят от точной характеристики его сподвижников. Беря шире – все представления о Российской Империи и сменившей её революционной действительности находятся в определённой зависимости от выяснения подлинных достоинств русских политиков – приверженцев Самодержавной идеи. Пока монархическая элита не стала предметом требуемого изучения, а их результаты не получили должного распространения, остаётся повышенный риск замещения объективных представлений заведомо ложными клеветническими лозунгами, выбрасываемыми революционерами с целью захвата вожделенной власти и удобными цепочке узурпаторов.

Иван Логгинович Горемыкин, состоявший в правительстве Императора Николая II c первых лет его Царствования, дважды возглавлявший Совет Министров в самые драматические годы революции 1906 г. и первой мировой войны 1914-1916 г., заслуживший высший гражданский чин действительного тайного советника 1-го класса – является фигурой, верное представление о которой определяет действительные достоинства монархической власти и идеи Самодержавия.

Часть 1. Чиновный сфинкс Империи.

Иван Горемыкин родился 27 октября 1839 г. – в пору «замечательного десятилетия» эпохи Царствования Николая I, как называли годы, предшествующие европейским революциям 1848 г. Их сменило так называемое «мрачное семилетие» до окончания Крымской войны и кончины Монарха в 1855 г.

Один из высших служащих Империи, действительный тайный советник Константин Фишер (1805-1880) в воспоминаниях называл Царя Николая I – «самый честный человек во всей империи, самый ревностный слуга России». Вторую половину 1840-х годов он негативно характеризует совсем не как либеральные критики приёмов и основных идей монархического управления. Он пишет, что тогда «особенно начинают навевать с Запада и проникать в Россию болезненные доктрины новейшей либеральной школы, учение своеобразного деспотизма, отрицающего историю и боготворящего деньги, кидающего грязь на памятники и преклоняющегося перед миллионерами. Предание, патриотизм, чувство чести, любовь славы, все силы, возбуждающие духовную природу человека, под влиянием которых государственные люди жертвуют достоянием и жизнью отечеству, уступило место любостяжанию» [К.И. Фишер «Записки сенатора» М.: Захаров, 2008, с.128, 183].

В действительности выбор между деньгами и честностью, материалистическим идолопоклонничеством и духовной жертвенностью возникает всегда, всюду труден, важен и неустраним. Мемуаристом он замечен в пору личного взросления. Разница в том, что при господстве различных религиозно-философских учений господствующая идеология может поддерживать и одобрять те или иные предпочтения, – но ответственный выбор каждомоментно остаётся за человеком.

Либералы сороковых годов повсеместно заслуживали со стороны национально мыслящих монархистов, в т.ч. русских историков, упрёки за несоответствие их пропагандистских деклараций своим же действиям. «Противоположности жизни со словом поражала П.С. особенно в представителях Русского либерализма, выкроенного по западной мерке: и либерализм сделался противен ему, не только как узкая буржуазная доктрина, неудовлетворяющая самым вопиющим потребностям обиженных судьбою масс, но и как маска, прикрывающая благовидно в глазах профанов личные интересы его проповедников» [В.В. Григорьев «Жизнь и труды П.С. Савельева преимущественно по воспоминаниям и переписке с ним» СПб.: Императорская Академия Наук, 1861, с.83].

Проводить не лицемерные левые, а монархические идеалы на государственной службе Иван Горемыкин избрал своей жизненной стезёй. Для этого он располагал немалыми задатками. Он происходил из старинного дворянского рода, по писцовой книге 1587 г. Горемыкины являлись владельцами погостов Бежецкой пятины Новгородской земли. Василий Степанович Горемыкин служил денщиком Императора Петра I. Григорий Калинович Горемыкин погиб в сражении с Наполеоном русско-прусской армии Витгенштейна под Бауценом на востоке Саксонии в мае 1813 г. На фамильном гербе Горемыкиных рыцарский шлем венчал щит с изображениями серебряного меча, оленьего рога и охотничьего рожка. В Новгородской губернии его роду принадлежало имение, насчитывавшее на 1899 г. 4700 десятин (5123 га). В 1846 г. в родовой усадьбе Горемыкиных был выстроен новый двухэтажный дом на 22 комнаты, воспроизводящий прежний дом рода Лупандриных, предыдущих владельцев усадьбы в XVIII столетии. Матерью Логгина Ивановича Горемыкина приходилась Александра Родионовна Лупандрина.

По словам И.Л. Горемыкина, запомнившего в детстве рассказы деда, в бане возле его усадьбы останавливался проездом генералиссимус А.В. Суворов, чей отец владел пограничными участками [И.В. Аничков «Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии» Новгород, 1916, с.16-17]. В имении возле Боровичей Суворов жил два года после отставки. В усадьбе Кончанское оставался архив и личные вещи Суворова до 1870-х и их потери от пожара [В.Г. Глушкова «Новгородская земля. Природа. Люди. История. Хозяйство» М.: Вече, 2016, с.348, 351].

Идейную опору на Суворова можно также встретить в записке, приведённой как его жизненное руководство специально для справочного издания: «Мой великий земляк Ал. Вас. Суворов говорил: “деньги потеряешь – ничего не потеряешь, время потеряешь – много потеряешь, дух потеряешь – всё потеряешь”. Хорошо бы проникнуться истиной этих слов всякому русскому человеку, частному, общественному и государственному. И. Горемыкин» [Н.И. Афанасьев «Современники. Альбом биографий» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1910, Т.2, с.137].

Добровольно выбирая поприще государственной службы, Иван Горемыкин потенциально мог воплотить в своей персоне все достоинства и преимущественные особенности сословной монархической системы. Подобно тому, как целенаправленное воспитание создавало при наследственной Самодержавной Монархии особые качества урождённого Цесаревича, дворянский род Горемыкиных имел возможность воспитать своих представителей на неординарно высоком уровне.

Иван Горемыкин использовал свои возможности по максимуму. Он поступил в основанное в С.-Петербурге Николаем I в 1835 г. элитное Императорское Училище Правоведения. Это было закрытое учебное заведение для хорошо обеспеченных потомственных дворян, со статусом, равным Александровскому лицею в Царском Селе. В нём поддерживалась военная выправка и высочайший престиж. «Церковь училища правоведения на Фонтанке всегда считалась одной из самых великосветских домовых церквей» [Л.Д. Любимов «На чужбине» Ташкент, 1966, с.41, 88].

Училище Правоведение отражало новое идейное направление Царствования Николая I, согласно которому высшее образование вместо универсального гуманистического «идеального человека» должно было формировать профессионалов в специализированных областях государственного строя. Училище показывало политическое устремление к монархическому профессионализму от просвещенческого утопизма [А.А. Тесля «Последний из «отцов»: биография Ивана Аксакова» СПб.: Владимир Даль, 2015, с.14].

В 1849 г. в печати приводилось распространённое мнение о поверхностном характере университетского образования: «полагают, что у нас можно с пользою иметь одни только специальные училища, каковы: Военная Академия, Инженерное и Артиллерийское, Морской корпус, Институт Путей Сообщения, Горный институт, Училище Правоведения» [«Отечественные Записки», 1883, №11, с.63].

Со временем «идеалы шестидесятых годов окончательно выветрились», в Училище стали поступать не для службы в министерстве юстиции, а «для карьеры, для связей, для хорошего общества. После 1905 года из каждого выпуска кто-нибудь из правоведов шёл служить в гвардию». Из Училища Правоведения многие пошли добровольцами в Армию во время войны с Японией [«История в эго-документах. Исследования и источники» Екатеринбург, 2014, с.254].

Особая выправка и благородная надменность воспитанников Училища были видны в 1928 г. в Соловецком лагере, куда их загоняли в СССР: «церемонность этих людей только подчёркивает их немощность и обречённость. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты» [Олег Волков «Век надежд и крушений» М.: Советский писатель, 1989, с.65].

В патриотическом эмигрантском журнале к столетию основания Училища напечатали статью выпускника, флигель-адъютанта В.В. Свечина: «мы благословляем наше родное Училище, научившее нас любить до самозабвения Россию и Царя, приемля их, как единый и неделимый священный комплекс и завещавшее нас стоять неизменно на страже их интересов и быть всегда готовыми отдать свою жизнь за Россию – служа Царю, и за Царя, – служа России» [«Часовой» (Париж), 1935, №165-166, с.33].

Вместе с И.Л. Горемыкиным 21-й выпуск Училища окончили: Карл Михайлович Гарткевич (1840-1904), будущий сенатор и тайный советник; Алексей Васильевич Белостоцкий (1839-1894), сенатор; Григорий Александрович Евреинов (1839-1919), сенатор и д.т.с., управляющий министерством путей сообщения; Фёдор Фёдорович Иванов (1841-1914), сенатор и тайный советник; Павел Алексеевич Марков (1841-1913), сенатор, член. Г. Совета, зам. министра народного просвещения и министра юстиции; Василий Петрович Мордухай-Болтовский (1839-1915), сенатор, тайный советник. Менее выдающиеся, но тоже довольно значимые должности заняли в будущем О.О. Адамович, М.А. Веденяпин, А.Д. Всеволожский, Д.П. Георгиевский, Н.Н. Гурьев, Д.Д. Кривцов, А.Д. Любавский, А.А. Малоземов, И.А. Мальте, И.П. Мандрыкин, И.А. Плец, В.А. Роде, П.А. Устимович [Э.А. Анненкова «Императорское Училище Правоведения» СПб.: Росток, 2006, с.345-351].

Указание на присутствие в Училище традиционно сильного монархического духа весьма согласуется с представлением об Иване Горемыкине, сохранившимся в памяти русских, не сдавшихся перед советским оккупационным насилием и тоталитарным обманом. В книге, выпущенной в 1968 г. оставшимися в живых белоэмигрантами, полковник Шайдицкий, хранитель традиций Виленского военного училища, считал нужным в будущем начертать золотом на мраморе слова И.Л. Горемыкина, произнесённые им в Совете Министров в августе 1915 г.: «в моей совести Государь Император – Помазанник Божий, носитель Верховной власти. Он олицетворяет собой Россию» [«Николай II в воспоминаниях и свидетельствах» М.: Вече, 2008, с.148].

В верноподданности И.Л. Горемыкина не имелось корыстного интереса: он был весьма обеспеченным человеком. Не нуждаясь в деньгах, он мог чистосердечно отстаивать монархический принцип и стараться благодаря ему устроить юридическое упорядочение жизни Империи. Точно так и Русские Государи, не имея никакой личной заинтересованности в захвате и присвоении каких-то материальных благ, отдавали всю свою жизнь на благо России, по династическому праву и долгу.

Взятые на себя обязанности рождают вытекающие из них права. Достигнуть вершины системы бюрократического профессионализма можно было только через полную отдачу себя – и десятилетия упорного труда, при необходимости иметь к тому способности, интеллектуальные и нравственные.

Одним родовым богатством уникальность политического восхождения И.Л. Горемыкина не объяснима. Его сумасбродный оппонент эпохи Первой мировой войны, председатель Государственной Думы М.В. Родзянко в том же самом Боровичском уезде Новгородской губернии, что и И.Л. Горемыкин, владел 4822 десятинами земли, но в формулярах, как будто стыдясь, сильно занижал размер своих владений. Будучи потомственным дворянином и сыном гвардейского полковника, Михаил Родзянко тоже мог бы закончить самые престижные учебные заведения Империи и попытаться добиться успехов на поприще государственной службы. Но Родзянко решительно ничего не сделал для того, чтобы добиться высот сравнимых с достижениями И.Л. Горемыкина.

Родзянко закончил Пажеский корпус, что предопределяло выбор военной службы. Однако прослужил всего 5 лет и стал поживать у себя в Екатеринославской губернии, побывал почётным мировым судьёй, предводителем дворянства, земским гласным, председателем земской управы. Всё это само по себе неплохо и по виду симпатично, но где ему было тягаться с И.Л. Горемыкиным, который и по возрасту на 20 лет старше, и образование получил какое требуется, и главное, всю свою жизнь потратил на то, чтобы подготовиться действительно стать самым достойным кандидатом на высшие министерские посты в Империи.

Мало того, Родзянко имел склонность давать распоряжения, противоречащие и существующим законам, и предшествующим коллегиальным распоряжениям с его собственным участием. Его самомнение и самодурство доходило до того, что он требовал, чтобы в уездном городе к нему ходил представляться исправник в парадной форме. Сотрудникам канцелярии Родзянко было стыдно слушать этого болтуна, постоянно грезившего о министерском кресле. Родзянко даже признавался служащим собственной канцелярии: «я понимаю, что вы нас презираете за наше неумение и незнание, но это чувство надо таить в себе и терпеть» [Я.В. Глинка «Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906-1917. Дневник и воспоминания» М.: НЛО, 2001, с.85, 92, 323, 362].

И.Л. Горемыкин не их тех, кто бы таил в себе отношение, какое полностью заслуживала Государственная Дума, основанная на абсурдном и опасном выборном начале, игнорирующем принцип профессионализма.

Или другой претендент на место И.Л. Горемыкина и даже Императора Николая II – участник преступного сговора с генералом М.В. Алексеевым, князь Г.Е. Львов. В отличие от Родзянко, ему ненадолго даже удалось возглавить революционное правительство. Но его тоже погубила некомпетентность. Он окончил юридический факультет Московского университета, но не пожелал вникать в работу государственного аппарата путём постепенного продвижения по службе. Оставшись вне правительственного аппарата Г.Е. Львов только и мог что плести заговоры, и путём лживой рекламы преувеличивать плоды работы Земского союза.

За 79 выпусков через Училище Правоведение прошло более 2000 воспитанников. И.Л. Горемыкин стал уникален и среди них. Пятилетний курс Училища он окончил 16 мая 1860 г., получив при выпуске 9-й класс по табели о рангах – титулярный советник (менее успевающие получали 10-й). В 1914 г. «Московские Ведомости» писали, что Горемыкин ещё в Императорском Училище Правоведения обратил на себя внимание «выдающимися способностями».

Оба родителя не успели увидеть успехов сына. Логгин Иванович Горемыкин (10 августа 1809 – 24 марта 1864) получил от своего отца разрешение на брак в 1837 г. Через несколько лет его не стало. Мать Ивана Горемыкина, Капитолина Николаевна (28 сентября 1818 – 22 июня 1856), урождённая Манкошева, тоже очень рано покинула этот мир. Отошёл на тот свет и дед Иван Дмитриевич (15 июня 1773 – 25 марта 1856).

Недавно появилось отрывочное упоминание о существовании брата Николая Логгиновича Горемыкина, вероятно, умершего очень рано.

Известны два брата Логгина Ивановича. Полковник Фёдор Иванович Горемыкин (1811-1850) и генерал-майор Дмитрий Иванович Горемыкин (1804-1868), оставивший трёх сыновей: Иван (1828-1884), Николай (1830-1898), Александр (1832-1904).

Д.И. Горемыкин в чине подполковника (1845) состоял при Великом Князя Михаиле Павловиче, когда тот скончался в 1849 г. в Варшаве. Дмитрий Иванович оставил свидетельства того как Император Николай I в те дни «не отходит от кровати брата своего» [Д.С. Арсеньев «Жизнеописание Императрицы Марии Александровны. 1838-1854» М.: Кучково поле, 2018, с.368-369].

Согласно воспоминаниям революционерки Е.К. Брешко-Брешковской, родившейся в 1844 г., её мать Ольга Ивановна Горемыкина происходила из дворянского рода Новгородской губернии, окончила Смольный институт [«Новый Журнал» (Нью-Йорк), 1960, №60, с.179].

Как отмечал будущий автор книги «Россия и Европа», Новгородская губерния в это время отличалась сравнительно наименьшей плотностью населения, близкой к губерниям Таврической, Саратовской, Войску Донскому – 1 человек на 321 кв. милю, вдвое менее чем в среднем по Европейской России. В Новгородской губернии отмечалось также заметное пропорциональное преобладание женского пола и малоплодородные почвы [Н.Я. Данилевский «Статистические исследования о распределении и движении народонаселения в России за 1846 год» СПб.: Тип. МВД, 1851, с.24, 34].

5 июня 1859 г. И.Л. Горемыкин писал: «Милая, Прекрасная Сестра и Друг Капитоша! Тороплюсь хотя несколькими строками уведомить тебя что я уезжаю в Штеттин во вторник 9-го числа и надеюсь, если Бог поможет, быть там в пятницу, а в Берлине в субботу. Как твоё здоровье, моя Милочка; поправилась ли от кори, меня это очень беспокоит. А я теперь как угорелый мечусь от одного конца в другой и ни минутки отдохнуть» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1759 Л.1]. Штеттин в Померании знаменит как место рождения Екатерины II [Zoé Oldenbourg «Catherine de Russie» Paris, 1966].

17 (29) июня из Берлина Иван Горемыкин сообщал своим сёстрам: «сегодня же вечером уезжаю с экстренным поездом в Франкфурт-на-Майне, а оттуда на короткое время в Крейцнер и в Висбаден где и полечусь хорошенько, – а дальше куда не знаю. По приезде моём в Висбаден опишу Вам подробно моё путешествие, а равно и пребывание в Берлине, а теперь пишу только коротенькое письмо чтобы уведомить Вас о себе. Плавание моё до Штеттина было благополучно, только последние два дня то есть 11 и 12 июня, нас-таки порядком качало и валяло, а волны хлестали через борт». «Ужасно мучаюсь с галстухами и воротничками». «Пришлю Вам мой портрет чтобы вы видели какой я душка в статском платье». Попутно И.Л. Горемыкин пожаловался что в Германии «народ надует не хуже жида – особенно приезжего и особенно Русского, считая что русские богаты, и что их следует обдирать побольше». «Теперь я вполне узнал что значит грустить по родине; и особенно между Немцами; это такой неприветливый, неласковый народ; все говорят что надо скорее уезжать из Пруссии, что здесь хуже всего. А как я вспомню как мне у Вас было хорошо, так так сделается грустно что и сказать Вам не могу».

20 ноября 1859 г. из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин писал: «теперь хлопочу об месте как бы лучше устроиться. Мы с отцом ездили к Пертковскому, он удивительно как любезно и можно сказать ласково принял нас и обещал непременно 6 декабря месяца дать мне у себя место. Сегодня я являлся всему начальству, а завтра утром иду к Великому Князю, с которым может быть буду иметь разговор, и если не опоздаю от него зайду к обедне помолиться за мою дорогую Новорождённую».

И.Л. Горемыкин после выпуска начал службу в 1-м Департаменте Сената. В юбилейном издании к 75-летию указано что он продолжал там работу с 1860 до 1864 г., «всецело отдаваясь изучению сенатской практики по разнообразным предметам административного характера дел» [«Иван Логгинович Горемыкин. LXXV. 27 октября 1839 г. – 27 октября 1914 г.» Пг.: Тип. Тренке и Фюсно, 1915, с.4].

Иван Горемыкин помимо службы жил в своей усадьбе в селе Белое Новгородской губернии с сестрой Капитолиной (р. 21 января 1842), управляясь с хозяйством.

14 июля 1860 г. из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин писал сёстрам: «засел опять за свои занятия в Департаменте и грустно и вяло потекла опять моя жизнь. Скучаю и вздыхаю по Вас, мои звёздочки ненаглядные, вздыхаю по привольной жизни летом в деревне, вспоминаю бутерброды и более время проводимое за ними». «Что делать, надо покоряться величию судьбы; где-то сказано: Терпи, надейся и молись. Я терплю и молюсь, а надеюсь очень мало; конечно по слабости человеческой надеешься, ждёшь… чего-то, – но и эта слабая надежда скоро рушится – а там когда померкнет последний луч на не совсем ещё тёмном горизонте моей жизни, тогда? О тогда мне страшно подумать что будет?!! Остаток жизни, может краткой, может долгой, но жизни без надежды, без цели, без радостей…». «Сегодня я в грустном настроении духа, но надеюсь Вы мне простите это».

При всей готовности скромного Ивана Логгиновича смириться с судьбой неприметного служаки, он всё же хотел дойти до жезла фельдмаршала. И непредсказуемо непревзойдённое политическое восхождение его началось. Главной новостью, отмеченной в письме, стало получение чина 8-го класса табели о рангах, коллежского ассессора, т.е. капитана артиллерии, «что равняется майору армии». «В субботу 9-го июля в Павловске был бенефис Штрауса и маскарад. Он сделал невежливость перед публикой, не хотевши дирижировать оркестром и долго не соглашаясь играть. Тогда сделался страшный шум, закричали подавайте Штрауса, бить его и т.п., он поскорее тягу в Царское Село; полетело несколько стульев в оркестр, музыканты бросились бежать оставив свои инструменты, публика бросилась в оркестр переломала инструменты, вдребезги разбила рояль и всё что попалось под руку, и тогда только успокоилась когда удостоверилась что его нет в Павловске». Известный австрийский композитор Иоганн Штраус-мл. (1825-1899) в данное время действительно проживал в Российской Империи, и беспредельная страсть его поклонников описана И.Л. Горемыкиным более чем забавно.

16 июля Иван Логгинович получил письмо от отца «о приезде А.Г. Гребенькова» с галошами впридачу. «Я ужасный зяблик и пропадаю решительно от холода». «17-го числа приехал сюда Ал. Дм. [Горемыкин] и через несколько часов уехал со своим корпусным командиром в Красное Село».

Вторая сестра Ивана, Александра, вышла замуж в июне 1862 г. за 26-летнего Николая Никитича Фуфаевского. Поручителями невесты записаны генерал-майор И.Н. Манкошев и коллежский асессор Н.Д. Горемыкин. Иван Логгинович занимался отправкой им вещей, включая мебель. Ливни не давали прохода, пришлось загрузить багаж в лодку.

В усадьбу И.Л. Горемыкин пригласил своего друга по Училищу Правоведения А.В. Белостоцкого из С.-Петербурга, степень близости с которым видна по его шутливому ответу 27 июня: «если срок пребывания мною назначенный покажется тебе слишком продолжительным, то пеняй на себя». «Из Кривой же Горы 40 вёрст по сносной дороге я буду трясти своё грешное тело, утешаясь, что Архиерей, особа, по всей вероятности грузная, проехал благополучно». В другом письме Алексея Белостоцкого из СПб. от 31 июля, идут благодарности за радушный приём; тоже ради забавы, идёт запись без использования твёрдого знака с припиской: «Без ъ писать очень неудобно, а потому будем привыкать мало по малу и для первого разу ограничимся одной страничкой». «Новостей в нашем глупом Петербурге никаких нет, кроме того только, что в Варшаве стреляли в Велепольского, но не попали, это было объявлено в газетах». Уже вызревал новый польский мятеж.

В то самое время в соседнем Великом Новгороде готовилось знаменательное открытие памятника Тысячелетие России, отсчитываемое от основания в России монархического строя через установление правящей Династии Рюриковичей, преемственный которой Дом Романовых может считаться единым с ней. Существование единой Династии позволило России выработать наиболее выдающиеся формы монархической политической культуры. Существование соперничающих Династий всегда подрывает монархический принцип, долженствующий устранять борьбу за власть и тем обеспечить внутренний мир.

Памятник строили в новгородском Кремле по проекту академика М.О. Микешина. В сохранившихся письмах Ивана Горемыкина сестре Александре можно узнать о его намерениях: «ты знаешь, я хотел быть 8 сентября в Новгороде на открытии памятника», получил приглашение от губернского предводителя дворянства князя Мышецкого, но не был уверен, как получится, поскольку около 10 сентября планировал быть в С.-Петербурге. 15 августа он писал, что в отличие от несговорчивой и пребывающей в хандре сестры Капитолины, именуемой Капой, «очень охотно» отказался бы смотреть на свадьбу в столице.

Епископ Макарий (Миролюбов), в 1860-1866 г. ректор Новгородской семинарии и настоятель Антониева монастыря, незадолго перед тем получил кафедру за описание Новгородских древностей и был переведён из Рязани. Согласно ложным слухам, сопровождающим любую эпоху, Царю приписывали намерение объявить в Новгороде конституцию. Сторонники Самодержавия справедливо указывали что склонность к либерализму заменяет утопиями заботу о текущем хозяйстве и домостроительстве, противостоя общей пользе и желанию России [Прот. А.А. Беляев «Профессор Московской Духовной Академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом Костромским Платоном» Сергиев Посад, 1910, с.194, 262, 266].

8 сентября на торжествах в Новгороде присутствовал Император Александр II и Великие Князья, граф А.В. Альдерберг, губернатор В.Ф. Скарятин, местный предводитель дворянства Мышецкий. Приезжал Ф.И. Тютчев. Царь обратился к новгородскому дворянству, назвав его своей опорой [Н.П. Барсуков «Жизнь и труды М.П. Погодина» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905, Кн.19, с.273]. Состоялся обед на кремлёвской площади, поездки в Рюриково городище. Празднество указывало на незыблемость Русского Самодержавия [А.И. Буслаев «Имперские юбилеи». Автореф. дисс. к.и.н. М.: МГУ, 2010, с.19].

Митрополит Московский и Коломенский в молитве в день воспоминания тысячелетия России выражал Господу благодарность за милости, явленные Русскому Царству, за его возрастание и воодушевление. В соблюдении православной веры виделся источник народного единства и благонравия, правды законов и благодетельности управления [Митрополит Филарет «Творения» М.: Отчий дом, 1994, с.469].

В недавнее время, в 1859 г. состоялось другое важное мемориальное мероприятие, восстановление первоначального вида древних палат бояр Романовых в Москве – старинного дома, принадлежащего Знаменскому монастырю на Государевом старом дворе, где родился Царь Михаил. Владыка Филарет, восславив обитель благочестия, призывал по примеру Императора Александра II «чтить и хранить древнюю доблесть, которую может украсить, но не заменить, новый блеск» [Николай Барсуков «Жизнь и труды П.М. Строева» СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1878, с.560].

Понимание этих основ благополучия Российской Империи отличало Горемыкина, никогда им не изменившего, от пантеистической интеллигенции. Письма молодого Горемыкина позволяют составить его психологический портрет и увидеть уже в ранние годы то, что в министре внутренних дел Империи Владимир Гурко называл склонностью к философской вдумчивости.

В письмах его встречаются значительные, далеко не случайные фразы, позволяющие судить о его интеллектуальной развитости, трезвомыслии, упорстве и принципиальности. 26 сентября 1862 г. он оброняет сестре фразу: «великий пример Канта пропадает для тебя совершенно даром», и далее формулирует: «мыслить и чувствовать без преувеличения – вернейший рецепт для достижения счастья, по крайней мере насколько оно возможно». Уже из этого становится ясно, отчего Горемыкину не бывать коммунистом или либералом, и что ему хватало ума совершенно избегнуть молодёжных увлечений утопическими мечтаниями всех родов хилиастических верований социализма и даже конституционного демократизма.

В 1901 г. П.Б. Струве сумел обозначить точку расхождения с толстовцами и другими левыми революционерами всех, кто держался христианских позиций: «о счастье, с точки зрения нравственности, нечего заботиться. Для нравственного человека счастье есть побочный психологический результат его нравственного бытия» [Н.А. Бердяев «Субъектизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском» М.: Канон+, 1999, с.57].

Как ещё Геродот в «Истории», Горемыкин закономерно признавал превосходство монархического строя, при правильном понимании обязанностей царского служения, над демократией лучшего типа. И подобно лучшим русским писателям, таким как А.С. Шишков, С.П. Шевырев, П.М. Строев, Горемыкин вполне разделял монархический дух и осуждал «тот другой дух, который омыл кровию всю Европу» [Н.П. Барсуков «Жизнь и труды М.П. Погодина» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1888, Т.1, с.177].

Двадцатитрёхлетний Горемыкин изрекает и того более удивительный для своего возраста жизненный девиз, как будто определяя свою судьбу: «мудрость, которую нельзя ни заучить, ни вычитать, а которую можно только нажить» «составляет единственное прочное основание всякого благополучия на этом свете».

Горемыкин называет важнейшим качеством то именно, за что Император Николай II будет неизменно ценить его и возвысит над всеми русскими политиками. Их объединило такое понимание основания благополучия Империи и каждого её жителя. Без частых среди интеллигенции конъюнктурных шараханий налево и направо, независимо от моды и количества несогласных мнений, Горемыкин уже тогда постиг руководящие принципы русской политической культуры. Таким, уже обрётшим эту чаемую мудрость, он будет министром внутренних дел, с этой непрошибаемой убеждённостью в своей правоте Горемыкин станет противостоять диким нападкам Государственной Думы, вооружённому и информационному террору революции. С невозмутимой уверенностью встретит величайшую войну 1914 г.

Но пока, соизмеряя с действительностью свои способности и возможности, Горемыкин, не расположенный к напрасным словоизвержениям, иронически завершает принципиальные обобщения: «перевернув страницу, я вместе с тем закрываю свою философскую лавочку».

Надо отметить, что в усадьбе Горемыкина имелась библиотека на 2000 томов русских, немецких и французских книг.

Про Канта И.Л. Горемыкин писал и А.В. Белостоцкому, судя по ответу 1 октября 1862 г.: «Исполняя твоё желание, милейший мой Иван Логгинович, я купил сочинение о скитах, оно стоит 4 р., посылаю его тебе вместе с сим через обер-кондуктора, так как посылка слишком мала, чтобы отдавать в багаж. Октябрь уж наступил, а у тебя кажется и намерения нет посетить столицу Севера, многогрешными творениями немцев заниматься полезно, но надо и друзей не забывать. Если ты можешь приехать в скором времени и тебя не пугнёт отдалённость нашего дома от центра, то остановись у меня», «расскажешь как ты праздновал тысячелетие в Новгороде» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.6].

Чем приходилось ему заниматься, выясняется из других корреспонденций. На следующий раз, 28 октября 1862 г. из с. Белое Иван Логгинович сообщал, что ездил недавно в Боровичи и потому не писал. «Дорога такая, что хуже и быть не может». «Причиной моей поездки было то, что меня выбрали в члены комиссии, составленной здесь для ответа на разные вопросы, касательно местных дел и преобразований, предложенных Новгородскому дворянству по Высочайшему повелению». Из-за дурной дороги Горемыкин не поехал на выборы, но оказался избран. «Делать было нечего и скрепя сердце и предав тело на растерзание пришлось ехать. Два раза пришлось ночевать в дороге в Боровиче, раз у Фелисова и раз у Ивана Евграфовича. Старик был очень доволен нашим посещением». Штабс-капитан Николай Александрович Фелисов был управляющим его имением.

Боровичский уезд Новгородской губернии был известен разработкой глины для огнеупорных кирпичей. Но похоже что Горемыкин ими не занимался.

Эти месяцы И.Л. Горемыкин продолжает приискивать подходящее место для службы. 10 ноября 1862 г. из с. Белое писал об этом, что срочно собирается в С.-Петербург: «Принц получает где-то место прокурора и сообщил мне об этом через дядю». Дядей был Фёдор Иванович Горемыкин. Освободившееся место в городе Иван Логгинович вознамерился занять, считая выгодным и смиряя свои личные запросы согласно обстоятельствам. «Признаюсь откровенно, что по вкусам моя служба в Новгороде не очень привлекательна, но в этом случае надо подчиниться требованиям рассудка; не знаю, устроится ли это дело, даже думаю навряд ли, но во всяком случае сделаю что от меня зависит, чтобы потом не упрекать себя».

24 ноября, вернувшись в Белое, сообщил, что на 15 декабря, когда сестра Александра собралась к нему приехать, он будет на выборах в Новгороде. Их «по разным причинам не хотелось бы пропустить». Затем «я думаю с Капой ехать в Петербург и оставить её там». Капитолина писала сестре отдельно, но одна её приписка от 1 декабря 1862 г. оказывается весьма ценной, это хотя и шуточное, в семейном обиходе, но всё-таки указание на характерную, присущую И.Л. Горемыкину в то время и на все последующие годы легендарную невозмутимость. Капитолина писала так: «милая моя Саша. Ваня мне всё колет глаза своим ужасным хладнокровием и потом уверяет, что мы с тобой “порем горячку”, выражаясь изящным слогом; но я не смотря на всё это отбросила всякую попытку на хладнокровие». Иван Логгинович тогда пообещал, что их переписка прервётся. Следующее письмо датировано уже 27 июня 1863 г., когда он прислал «крепкий поцелуй».

После всех летних трудов 14 августа Горемыкин подытожил: «кажется, что моя деревенская деятельность весьма близка к своему окончанию. Всё устроено и приведено в такой порядок, что было бы непрактическим желанием хотеть лучшего в теперешнее время и если не заводить кого-либо нового предприятия, то мне оставаться здесь не стоит».

30 сентября Горемыкин привёл расчёт производительности усадьбы: расход 1933 р., приход 2740, остаток 537 руб. «Как видите результат не важный». Усадьба, которую продаёт Бахметев по семейным обстоятельствам, стоила 12 тыс., а даст 5%. Горемыкин задавался вопросом, не выгоднее ли поместить капитал в ценные бумаги и банковские вклады.

Судя по всему, возможность взяться за более серьёзное дело, не являлась сразу запросто. Горемыкин и тут не расстраивался. 29 ноября 1863 г. он изрёк: «вообще в жизни самое важное уметь ждать» [РГИА Ф.1926 Оп.1 Д.1760 Л.3-40].

В 1863 г. И.Л. Горемыкин начал работу в канцелярии новгородского губернского прокурора. Вероятность такого служебного перехода ранее упоминается в его переписке. О красотах Новгорода потом вспоминал Митрополит Антоний (Храповицкий), родившийся в этой губернии в 1863 г.: «всё-таки Петербург со всею громадностью местных соборов и их благолепием не заменил мне вполне священного Новгорода, который я продолжал видеть во сне довольно часто. Мне всё в Новгороде казалось лучшим и более благолепным» [«Царский Вестник» (Белград), 1935, 2 июня, с.2].

13 марта 1864 г. Иван Горемыкин подал прошение об откомандировании его на службу в Царство Польское после подавленного там восстания, в распоряжение высших русских властей, т.е. Учредительного комитета, и был назначен чиновником для особых поручений. Предначертанная ему должность комиссара по польским крестьянским делам должна была способствовать выяснению мер, необходимых для мятежного края. В Империи все наиболее важные и проблемные дела, касающиеся значительной части населения, решались путём выяснения на местах конкретных нужд жителей и обсуждения наиболее эффективных мер на собрании узкого круга самых компетентных специалистов. Своими трудами в Польше Горемыкин заслужил вхождения в их круг.

Назначенный в октябре 1863 г. управляющим Собственной Его Величества канцелярии по делам Царства Польского Н.А. Милютин призвал в Варшаву князя В.А. Черкасского и Ю.Ф. Самарина, совершил с ними и В.А. Арцимовичем поездку по краю. 24 октября в письме к жене сенатор Арцимович отмечал по результатам 4-х дней поездки по уездам под охраной полусотни линейных казаков и полуэскадрона улан: польский «класс крестьян находится в покое и удовольствии», присланные русские войска «за крестьянами ухаживают», они не пострадали при подавлении восстания [В.Д. Спасович «Сочинения» СПб.: Право, 1913, Т.10, с.375].

Н. Милютин с его командой совместно выработали основное политическое направление, создали руководящий Учредительный комитет. Под началом его председателя, Наместника в Царстве Польском, генерал-адъютанта Ф.Ф. Берга, числились генерал-лейтенант В.И. Заболоцкий, тайный советник В.А. Арцимович, д.с.с. Р.И. Брауншвейг, сенатор Я.А. Соловьёв, председательствующий в правительственной комиссии Финансов и Казначейства А.И. Кошелев и В.А. Черкасский, управляющий Внутренними и Духовными Делами.

В феврале 1864 г. Н. Милютин пригласил в Варшаву своего близкого приятеля Ивана Тургенева засвидетельствовать начало введения выкупа крестьянских наделов в Польше по русскому образцу. Тургенев предпочёл отдых в Баден-Бадене, пытаясь без малейшего успеха сохранить дружбу с А. Герценом, печатно запустившего в него «грязью», и продолжая спонсировать М. Бакунина, умудрявшего одновременно брать деньги и распространять «обо мне самые пошлые и гадкие клеветы» [И.С. Тургенев «Письма. 1862-1864» М.: Наука, 1988, Т.5, с.292, 387]. Академик С.Ф. Ольденбург, навещавший своего сына-монархиста в Германии, провёл с ним отпуск в Баден-Бадене возле дома где жил тогда Тургенев и записал 7 октября 1923 г.: «говорят, будто среди [правых бело]эмигрантов Тургенева терпеть не могут и даже многие его ненавидят за якобы слишком определённое сочувствие революционерам и революции» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.15 Л.130об.].

В переписке И.Л. Горемыкина с сёстрами имеется упоминание писателя, без точной датировки: «посылаю пока одного Белинского, а Тургенева спрашивал и на днях получу и при первой оказии пришлю», с шутливой подписью «Ванька Шубин» после вопроса: «Что значит что Вы похожи на Шубина?????». Обсуждается герой романа «Накануне» (1860), сравнения с которым Горемыкина носят случайный и произвольный характер.

По приглашению Милютина в Варшаву приехал писатель В.П. Боткин, который в отличие от Тургенева горячо поддерживал политику Муравьёва. Против польских революционеров был серьёзно настроен и Афанасий Фет, печатавшийся у Каткова.

Н.А. Милютин нуждался в 150 комиссарах и глав губернских комиссий. Им было предоставлено приличное содержание, но одного жалования было недостаточно для привлечения в опасный мятежный край для проживания в небольших городах, в постоянных полевых разъездах, чтобы решать запутанные местные вопросы, требующие знания трудноуяснимых для русских приезжих обычаев. К устроению положения польских крестьян звал русских возвышенный патриотический энтузиазм. «Для всего этого нужны были некоторая подготовка, неутомимая деятельность, почти спартанское равнодушие к удобствам жизни и, что едва ли не всего важнее, честность, но честность не вульгарная, не та только которая отказывается от взяток, а которая в состоянии противостоять и ласкательствам и женским соблазнам» [П.К. Щебальский «Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Польском» М.: Университетская типография, 1882, с.73].

Высокие нравственные требования к чиновничеству Российской Империи отмечены в критике интеллигентской академической некультурности при гибкости языка и совести: «если раньше подбирали людей на различные чиновные должности по признаку их честности, чувства долга и пригодности для требуемого дела, то с некоторых пор стало признаком хорошего тона назначать людей по университетскому диплому» [Э. Райс «Интеллигенция и культура» // «Возрождение» (Париж), 1966, сентябрь, №177, с.70, 73].

Иван Горемыкин отправился туда, где более всего в Империи требовалось деятельное участие русских монархистов. Попечитель Виленского учебного округа в марте 1864 г. писал об этом М.Н. Каткову: «нам нужны люди», а не одно содействие «печатного слова и общественного мнения». Приезд из России более тысячи чиновников пока ещё считался недостаточным [И.П. Корнилов «Русское дело в Северо-Западном крае» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908, Вып.1, с.68-69].

И.Л. Горемыкин сразу получил ценный опыт общения с Николаем Милютиным (1818-1872), который регулярно приглашал к себе на обеды приезжих комиссаров, прежде чем отправить их по местам службы. Н. Милютин объяснял особенности крестьянского быта, отношение крестьян к помещикам, духовенству и правительству, старался внушить великие исторические задачи русской политики, передать миссионерский дух, непременно требуемый для одоления апатии крестьянства и интриг шляхты. В марте 1864 г. Н.А. Милютин открыл итоговые обучающие пятидневные курсы для 60 начинающих политиков. Получив печатные и письменные инструкции, после благословения Архиепископа Иоанникия (Горского), под военным конвоем, комиссары первого призыва 14 апреля разъехались из Варшавы.

Им не рекомендовалось останавливаться на постой в помещичьих имениях. В основном они разъясняли крестьянам Царские указы, истолковывали сельской администрации и крестьянским сходам их обязанности, судили жалобы и споры, собирали статистические данные.

Комиссары показали себя быстродействующими, неподкупными и результативными политиками. При необходимости они обращались за консультациями друг к другу, а также к князю В.А. Черкасскому (1824-1878), управляющему польскими делами, оказавшемуся заинтересованным в общем успехе и потому доступным для общения. Черкасский лично занимался вербовкой добровольцев в Москве для введения нового крестьянского положения в польском крае и усиления там русской власти. При наборе людей он отдавал предпочтение по уровню образованию.

В 1859 г., защищая князя Черкасского от журнала Каткова, автор превосходной «Истории Русской Литературы» С.П. Шевырёв причислил его к разряду благородных людей, подвергаемых литературным казням [«Благонамеренный» (Брюссель), 1926, Кн.1, с.159].

После двух месяцев поездок комиссарам полагалось вернуться в Варшаву для докладов и получения дальнейших распоряжений. Горемыкин предстал в качестве заместителя председателя Калишской комиссии, которую возглавлял надворный советник князь Иван Васильевич Мещерский, чиновник при Учредительном комитете по крестьянским делам. Им содействовали коллежский секретарь Н.Д. Рычков, поручик Л.-Гв. Литовского полка М.В. Розен и поручик гренадёрского полка В.Э. Сакс. Польские крестьяне радушно встречали их [М.И. Корнилович «Очерк истории крестьян и крестьянского дела губерний Привислинского края» СПб.: Тип. МВД, 1914, с.68].

От умершего отца И.Л. Горемыкин получит имение около 800 душ в Боровичском, Крестецком и Устюжном уездах Новгородской губернии, а также в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. В дальнейшем владения Горемыкиным превратились к 1915 г. в 4900 десятин только в Боровичском уезде.

25 мая 1864 г. Горемыкин кратко дал знать о себе из древнего Калиша, где ныне служил. Калишская губерния граничила с Пруссией, являясь самой западной землёю Российской Империи. 7 июня уделил ещё немного внимания сестре Александре: «на будущей неделе собираюсь на несколько дней в Варшаву». После того как вырвалась подходящая его натуре устремлённость к действию: «скучно здесь подчас очень», Горемыкин мгновенно поправляется: «скучать я никогда не скучаю, это от себя зависит, но грустно невольно». «Может быть в Варшаве удастся повидаться с Капой, если она решится ехать прямой дорогой» «через Варшаву и Вену».

16 июня уже из Варшавы сообщал сестре, что приехал на несколько дней по случаю съезда председателей всех комиссий с отчётами. «Теперь в Варшаве гадко и ездить очень неприятно по случаю разных полицейских формальностей». «Сам я пока здоров», «все находят, что я похудел».

Строгий режим был вызван террористическими акциями. 19 сентября 1863 г. в Варшаве бросили бомбу в царского наместника графа Ф.Ф. Берга с крыши дворца Замойских [Ф. Шопен «Письма» М.: Музыка, 1984, Т.2, с.334].

6 октября террористы сожгли ратушу на Театральной площади. На генерал-полицмейстера Ф.Ф. Трепова во время его пешей прогулки из квартиры на Сенаторскую улицу совершили неудачное покушение 21 октября 1863 г.

Всего при подавлении восстания погибло 403 русского солдата, имеются также данные о 916 раненых. Военно-полевые суды за два года казнят 128 революционеров [П.А. Федосов «Жизнь М.Н. Муравьёва 1796-1866» СПб.: Нестор-История, 2021, с.323, 332].

Поддержка польского восстания А. Герценым и другими социалистами показала полное расхождение революционных устремлений с русскими интересами, подорвало репутацию врагов Царской России. Лондонский «Колокол», как писали русские монархисты, «так и сыплет проклятиями на всю Россию», «русские не оправдали надежд его милости», «осмеливаются даже сочувствовать героической энергии Михаила Николаевича Муравьёва» [«Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859-1864» М.: Наука, 1983, с.568]. В 1861 г. парижский суд разоблачил как клеветника и шантажиста другого сочинителя революционной литературы, князя П.В. Долгорукова, который вымогал 50 тыс. руб. у фельдмаршала М.С. Воронцова [«Дело князя С.М. Воронцова против князя Петра Долгорукова» М.: Университетская типография, 1862].

Можно сказать что в Польше началась и борьба И.Л. Горемыкина с марксизмом, поскольку К. Маркс лично поддерживал русофобский расизм польских революционеров и осенью 1864 г. написал учредительный манифест международного товарищества рабочих, образованного «с демонстрацией в защиту Польши» [К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения» М.: Политиздат, 1963, Т.31, с.107, 365].

26 июня 1864 г. из Варшавы И.Л. Горемыкин написал своим сёстрам: «ещё до сих пор не знаю, когда можно будет отсюда уехать. Здесь время проходит самым скучнейшим образом. Главною частью официальные обеды, а по вечерам заседания, длящиеся до 2 часов, так что раньше третьего не ложишься и спишь до 10 часов, а всё-таки не выспишься. При этом отсутствие, не говоря уже необходимого комфорта, но даже какого-нибудь порядка в домашней жизни, не смотря на дороговизну жизни – делают её не очень приятною. Когда выйдет свободная минута, то не знаешь за что взяться. Заниматься ничем нельзя последовательно, даже читать что-нибудь порядочное. В Калише было до сих пор почти то же; не знаю как удастся устроиться вперёд, но иногда очень тяжело. Хочется окончить начатое дело, признаюсь с нетерпением ожидаешь его конца, но он ещё так далёк, что подчас мелькает надежда, что вот явится какой-нибудь случай как deus ex machina и переменит обстоятельства. На днях я сделал свои карточки и посылаю тебе одну из них по обещанию. Кажется они довольно похожи. От Капы не имею никаких сведений; если она мне писала, то вероятно в Калиш» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1759 Л.11].

Тяжесть повседневного служения чиновников Империи убедительно показывает их положительные достоинства, сравнительно с тем как красные идейные противники монархистов пошлейшим приподнятым тоном описывают революционеров: «молодой энергичный марксист» «познал наслаждение успешной агитационной и пропагандистской работы в массах» [В.Ф. Солдатенко «Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина» М.: РОССПЭН, 2017, с.70].

Далее И.Л. Горемыкин отзывался о письмах управляющего имением Фелисова, который потерял сына, и грусть развивает в нём «мистицизм», не тождественный с религиозностью: «может плохо кончиться. У меня были с ним очень странные разговоры, но его трудно в чём-нибудь убеждать ».

В Польше при общем хорошем отношении к русским администраторам сельских жителей, сохранялась и опасность революционных преступлений. Так произошло покушение на комиссара Добродеева, которому польские крестьяне выражали сочувствие.

За несколько месяцев работы в 1864 г. многие русские молодые политики овладели устной польской речью. И.Л. Горемыкина выделился ещё и особенным глубоким погружением в польскую историческую и юридическую литературу.

Осенью крестьяне особенно сильно торопили комиссаров с разрешением их дел в пору озимых посевов.

Н.А. Милютин 22 сентября 1864 г. писал Я.А. Соловьёву: «Вам и всем нашим необходимо окружить себя людьми честными, твёрдыми и вполне надежными, которые составят не только материальную трудовую, но и нравственную нашу опору в Царстве. Эти люди (даже наименее блистательные и способные) будут всё-таки способнее и полезнее местных корифеев». Милютин лично следил за соответствием русских администраторов возложенным на ним задачам осуществления имперской политики в Польше. Одного из комиссаров Келецкой комиссии в том же письме Милютин обвинил в помещении в «Голосе» статей в пользу польской шляхты в сочетании с неприемлемым «пренебрежением к крестьянам». Такое поведение считалось совершенно не допустимым. «Как он к нам попал?» [«Николай Алексеевич Милютин в его заботах о крестьянском и судебном деле в Царстве Польском» // «Русская Старина», 1884, июнь, Т.42, с.587].

Н.А. Милютин и его единомышленники отстаивали принцип силы Самодержавия в качестве лучшей альтернативы либерализму и западническому конституционализму. Их поддерживал «Русский Вестник», а славянофилы были настроены к ним враждебно [«Дело Чернышевского. Сборник документов» Саратов, 1968, с.577]. Вокруг Н.А. Милютина длительное время группировались талантливые патриоты, которые хотели усилить положение русских учёных и политиков сравнительно с немцами и иностранцами [Н.И. Веселовский «История Императорского Русского Археологического Общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846-1896» СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1900, с.61].

Приехав в Вену, А.В. Белостоцкий 10 октября 1864 г. написал своему другу заверение, что хотя за всё время пребывания И.Л. Горемыкина в Польше, не имел возможности написать ему, но «не переставал любить и уважать тебя». «Сведения о тебе я постоянно имел из твоих писем к Григ. Алекс.» (Евреинову). В Варшаве Белостоцкий узнал, что Горемыкин там редко бывает. «Интересно было бы тебя послушать и о многом поговорить, ни в одном уголке Европы не происходит и не происходило таких курьёзов как в Царстве Польском и Литовских Губерниях». «Отсутствие единодушия между лицами, стоящими во главе администрации более всего поразили меня». «В Варшаве я обедал у Фёд. Фёд. [Берга] и он мне сообщил, что деятельностью твоею очень довольны, а особенно Черкасский, не знаю только доволен ли ты распоряжениями Олимпа» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.7-8].

Родственник Ивана Логгиновича А.Д. Горемыкин в 1864 г. был назначен председателем Варшавской комиссии по крестьянским делам, а в 1865 г. председателем Пултусской комиссии.

13 декабря 1864 г. вновь из Калиша Горемыкин пишет, что планирует покинуть комиссию или взять 4-месячный для поездки за границу или в с. Белое, т.к. «вновь присланный председатель совершенная невежда и в отношении дела и в общем». «Что касается самого дела, которому я глубоко предан, то бояться за него нечего», «мы вывезли его на гладкую дорогу, теперь всякий его повезёт. Обидно только, если этими трудами воспользуется кто-нибудь другой, но я не такой человек, чтобы отдать своё без боя. Много есть ещё других причин и расчётов, которые привели меня к моему решению».

Каждое письмо показывает решительность и принципиальность Горемыкина, постоянные черты его характера, встречаемые смолоду и до конца. Политический принцип браться только за то, чего не может никто другой – великолепная идея, сильно импонирует.

С какими именно затруднениями сталкивался Горемыкин и как пытался их преодолевать, показывает не датированный черновик письма, несомненно, адресованный члену Совета управления Царства Польского В.А. Арцимовичу, занимавшемуся с сентября 1863 г. до ухода в уголовный кассационный департамент Сената 7 февраля 1866 г., всеми делами, какие заботили И.Л. Горемыкина.

«Ваше Превосходительство Милостивый Государь Виктор Антонович! Помня дозволение, данное мне Вами, обращаться к Вам за советами и помощью, я решаюсь беспокоить Вас этим письмом».

«Вашему Превосходительству без сомнения известно лучше нашего, какое влияние имеет на успех наших действий военно-полицейское управление, главнейшим образом это влияние зависит от того участия, которое военно-полицейское управление уезда имеет в гминном устройстве. Я сказал участие, но кажется правильнее было бы сказать [о] полнейшей зависимости, в которой всё гминное крестьянское управление находится от военно-полицейского начальства. Об этом-то предмете я и решаюсь писать Вам и признаюсь, не без колебаний, так как сущность моего письма есть жалоба и просьба о помощи; жаловаться всегда неприятно и я пересилил своё нерасположение к ним только зрелым обсуждением необходимости и посоветовавшись с моими товарищами по делу».

«Состояние сельского гминного управления в Калишском уезде весьма плачевно. Гминные войты по большей части, за самыми редкими исключениями никуда не годны, солтысы также не только нигде не способствуют сохранению порядка, но часто сами суть первые зачинщики его нарушения, потому что ни те ни другие не привыкли видеть в себе лиц должностных, а смотрят на себя как на представителей правых и не правых, законных и не законных притязаний крестьян. Гминные канцелярии – вещь не существующая в действительности, в своём участке я не видел ни одной, им стал по большей части сброд личностей повыгнанных из разных мест за негодностью. Гминные суды также если и действуют где-нибудь, то уже конечно без лишней суеты и не с тем успехом, который имеет в виду закон их установивший. Есть гмины, где суд собирался уже 80 раз и во все собрания решил 20 дел; есть гмины, где суд не собирался ни разу, даже каких-либо точных сведений по данному предмету иметь нельзя, потому что трудно считать за заседания суда сходки солтысов и лавников, происходящие без всякого законного порядка, и не оставляющие по себе никаких следов, кроме шумных и часто не трезвых бестолковых разговоров. Всего лучше можно судить о их достоинствах по тому мнению, которое имеют о их достоинствах сами крестьяне; нельзя сделать крестьянину, подающему просьбу, большей неприятности, как сказать ему, что его дело подлежит рассмотрению гминного суда. Управление, составленное исключительно из крестьян устроить очень не легко: у нас в России крестьяне гораздо способнее здешних и где самый круг действий сельских управлений гораздо теснее – дело не обошлось без затруднений; здесь же без особенной попечительности со стороны полицейского управления, оно решительно идти не может. В Калишском уезде попечительства этого нет и гминные управления в большом беспорядке и что ещё хуже это то, что при настоящем начальнике уезда нет надежды, чтобы оно когда-нибудь пришло в порядок. Наше косвенное влияние на это дело уже истощило все свои силы.

В отчётах Калишской комиссии не раз было упомянуто о начальнике Калишского уезда майоре Химентовском. Когда председатель комиссии был в Варшаве, то князь Мещерский не раз доводил о нём речь и о нём князю Черкасскому оставлена была записка, содержавшая в себе разные обвинительные против него пункты. Всё это до сих пор не имело никаких результатов; Химентовский по-прежнему начальствует в Калишском уезде, а беспорядки и неустройства не уменьшаются, а вместе с временем приобретают всё более и более значения и опасности».

«Как ни трудна задача устроить крестьянское управление, она всё-таки в некоторой степени исполнима», доказательством чего служит Калишский уезд.

«Ожидания крестьян так несбыточны, притязания их столь чрезмерны, что, несмотря на самое заботливое охранение их интересов с нашей стороны, почти все они остаются недовольными», а гминные должностные лица не помогают, а противодействуют [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1440 Л.24-26].

Как видно, проницательный дальновидный Горемыкин поддерживая суды и самоуправление в принципе, не питает насчёт них лишних иллюзий, добиваясь, чтобы их положительные функции, в случаях неспособности, выполняло чиновничество и полиция в интересах крестьян. Именно в эту сторону двинется корректировка реформ при Александре III, в качестве логического развития крестьянской политики.

Войт – это глава гмины – низшей административно-территориальной единицы в Царстве Польском. Войты должны были исполнять распоряжения гминных судов и крестьянских сходов, наблюдать за уплатой денежных сборов и исполнением повинностей. Солтыс – глава солецства, вспомогательного подразделения гмины. Лавники – заседатели судов.

На 28 января 1865 г. новым председателем Калишской комиссии значился титулярный советник Николай Карлович Рутцен (бывший мировой посредник), его заместителем Н.Д. Рычков, а секретарём В.Ф. Лазарович. Коллежский ассесор И.Л. Горемыкин записан комиссаром 1-го Калишского участка из 8-ми [«Общий состав Учредительного комитета и комиссий по крестьянским делам в Царств Польском» Варшава, 1865, с.12].

О назначенном по желанию Я.А. Соловьёва Рутцене вспоминают как об одном из лучших деятелей, присланных в Царство Польское, отмечают его рвение, какое он прежде проявлял и при устройстве крестьянских дел в Орловской губернии, старание избегать при разверстании земель применения военной силы, против беспорядков пускать предварительно увещевания и штрафы. По-видимому, о том же неугомонном Химентовском есть такое упоминание в рассказе о работе Н.К. Рутцена, заслужившего благодарность Я. Соловьёва и Ф. Берга: «никуда калишский военный начальник не мог пронесться с казаками без того, чтобы Н.К. или не остановил его, или не отправился бы с ним туда же. Войска не могли быть введены ни в одно селение без ведома председателя комиссии и сколько раз его личное присутствие на месте разрешало дело мирным путём. Бывали дела очень сложные, но благодаря поддержке учредительного комитета, они всегда разрешались в смысле улучшения положения крестьян» [«Русская Старина», 1882, Т.33, с.617-618].

Заседании в Калишской комиссии перемежались с частыми разъездами. Каждое спорное дело подробно и тщательно расследовалось. Признаком умиротворения в Калишском уезде явилось проведение в полном порядке рекрутского набора.

Другой подобный черновик письма Горемыкина написан до его ухода из Калишской комиссии, но уже в преддверье. Горемыкин, опасаясь быть навязчивым, всё же решался напомнить о сложившихся в Варшаве хороших отношениях и встреченное расположение своего собеседника. Горемыкин сообщал что несколько дней назад получил от председателя его комиссии предложение стать заместителем председателя другой крестьянской комиссии. Горемыкин боялся «обречь себя на совершенно бездействие» при неподходящем начальстве, но и оставлять Калишскую комиссию с переходом в Варшаву остерегался, дабы его отказ сотрудничать не был превратно понят как нежелание работать с крестьянскими делами. Затрудняясь в выборе, Горемыкин испрашивал совета.

В написанном Владимиром Спасовичем очерке «В.А. Арцимович, его жизнь и деятельность в Царстве Польском в 1863-1865 г.» (1901) есть важная датировка: 4 мая по представлению вице-председателя Г. Совета Арцимовича И.Л. Горемыкин получил направление для ревизии судилищ чиновников учредительного комитета вместе с состоявшими далее при 2-м отделении Канцелярии Его Величества С.И. Лукьяновым (будущий сенатор) и Ф.И. Пясецким (редактор полного собрания законов). 23 июня Арцимович, поляк и католик, разошедшийся во взглядах с русскими администраторами, подал первое прошение об отставке, удовлетворённое осенью.

Дальнейшие занятия обрисованы в письме Горемыкина сестре, датированном 31 октября 1865 г. и помеченного городом Седльце, 90 км. от Варшавы: «дел разного рода всё много и по большей части занимаюсь ими довольно усердно, к чему принуждает и самая одинокая жизнь, лишённая других развлечений, иногда впрочем приходят минуты нравственной лени, когда хочется чего-нибудь другого и на обыденное смотришь скучно, но благоразумие одерживает верх и всё идёт по заведённому порядку».

Интересно как понятие лени Горемыкин относит к нравственности и соблазнам перемен. Если Горемыкин часто жаловался на такую склонность к лени, неудивительно если собеседники его не понимали и распространяли потом легенды о сонном Горемыкине, как будет с фразой о шубе, превратно толкуемой сплетниками, и многими приписываемыми ему высказываниями.

Выясняется, что предыдущие 7 месяцев он прожил в бараке и теперь доволен своей квартирой. Испытывал желание съездить в С.-Петербург, но держит дело и ожидание отпуска летом, но может и зимой, если лето займут поездки по служебным делам.

14 декабря 1865 г. Иван Горемыкин вновь изрекает ноты мудрого смирения: «по какому праву будем мы требовать от судьбы того, чего она не давала тем, которые были не хуже нас и сделали больше нас». Из переписки можно составить коллекцию афоризмов. На будущей неделе он собирался в Варшаву.

В 1866 г. И.Л. Горемыкин станет вице-губернатором Плоцкой губернии, а в 1867-м перейдёт в Канцелярию Наместника в Варшаве.

Будущий сенатор, делавший успешную карьеру в Министерстве Юстиции, А.В. Белостоцкий писал 13 марта 1867 г.: «Спешу уведомить тебя, дорогой друг, что ещё не вполне потеряна надежда устранить Гурьева. Сегодня я виделся с Адамовым, Правителем Канцелярии Министерства, и он сказал, что о назначении Гурьева членом окружного суда, в один из провинциальных городов, уже была речь несколько месяцев тому назад».

22 декабря 1867 г. из С.-Петербурга Белостоцкий отвечал на приглашение на свадьбу, что «не в силах отказать себе в удовольствии исполнить твоё желание и потому вторично обещаю тебе явиться в Варшаву ко дню назначенному ждя твоей свадьбы. Меня смущает несколько стужа», «если не захвораю, то в день свадьбы твоей обниму тебя». «Если твоя свадьба будет 7-го, то я выеду из Питера 4-го, буде же 8-го, то 5-го». Г.А. Евреинов получил новую должность в Твери и поэтому не мог быть на свадьбе.

10 марта 1868 г. И.Л. Горемыкин отправлял письмо А.В. Белостоцкому, и получил ответ: «я вполне оценил это доказательство того что и среди полного счастья ты не забываешь людей тебя искренне и неизменно любящих». Из политических новостей Белостоцкий перечислял передачу «усмирительного управления внутр. дел. Царства Польского из Варшавы в Петербург, полное подчинение губернаторов здешнему МВД и Сенату и сравнение власти Наместника с властью Генерал-Губернатора – говорят этому очень противился Берг».

Владимир Гурко, состоявший при И.Л. Горемыкине в 1906 г. заместителем министра внутренних дел, перед смертью в Париже в 1927 г., оставил подробные воспоминания, изданные потом под названием «Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II». В них даётся обстоятельная характеристика личности Ивана Горемыкина, заслуживающая критического внимания. Владимир Гурко не знал Горемыкина достаточно близко и долго. Когда супруга Горемыкина в переписке упоминает встречу с Гурко в поезде, вероятнее, она говорит про его отца, Иосифа Гурко.

Они нигде не служили бок о бок, за исключением Особого совещания марта 1905 г. и Совета Министров 1906 г., поэтому Владимир Гурко мало может рассказать о прошлом своего начальника и о его подлинных убеждениях и чувствах. Чаще всего он передаёт внешние впечатления от знакомства и опирается на сложившуюся репутацию Горемыкина и распространявшиеся о нём разговоры. Следует учитывать, что Гурко не только постоянно не был в лагере Горемыкина, но наряду с С.Ю. Витте, вёл интриги против группы сторонников Горемыкина. Гурко говорит как идейный оппонент Горемыкина и как завистливый политик, потерпевший неудачу, сбитый на взлёте и не сумевший добиться достигнутых Горемыкиным высот.

Близко ко времени написания мемуаров, Гурко неоднократно делал публичные выпады против Горемыкина, например, считая что в 1915 г. против него поднималась «справедливая волна» [«Последние Новости» (Париж), 1924, 20 сентября, с.3].

При разнице в возрасте в 23 года и столь же крупной дистанции в личных отношениях, Владимир Гурко не может быть уверен в том, что Иван Горемыкин любил только свою семью и ни к кому другому не испытывал благодарности и привязанности. Это ничем не обоснованный вздор, как и частая аналогичная болтовня о Николае II. Слова «едва ли кого-либо любил» означают лишь, что И.Л. Горемыкин не выказывал свои чувства при Вл. Гурко персонально, а мемуарист склонен к выдумкам на пустом месте.

С таким отношением сталкиваются самые разные политики. Хиллари Клинтон пишет: «если мы слишком сдержанны, нас считают холодными и фальшивыми». Это частое обвинение политиков, обдумывающих и взвешивающих свои слова, не поступающих импульсивно и взбаломошно [H.R. Clinton «What Happened» Simon&Schuster, 2017].

И.Л. Горемыкин в этом соответствовал христианским устремлениям: «не следует выходить из себя, волноваться и малодушествовать при внутреннем нашем борении, ибо это может вредить успеху нашей духовной работы» [Архимандрит Арсений «Духовный дневник» М.: Печатня А. Снегиревой, 1911, Вып.2, с.40].

Владимир Гурко передаёт ходившее к 1895 г. мнение о причастности И.Л. Горемыкина к либеральному лагерю, ввиду его приверженности к законности и неприятию произвола. Определяет он такую причастность по личным связям в Сенате. Но Горемыкин имел самые широкие связи, поэтому не понятно какую именно сенаторскую группу Гурко выделяет и почему называет её либеральной. Изучив конкретные взаимоотношения И.Л. Горемыкина, мнение Гурко приходится признать ошибочным, безответственным легкомыслием мемуариста.

Нет нужды пользоваться левой политической терминологией: приверженность правовой культуре составляет важную часть правомонархической политической доктрины, которой оппонирует либерализм. Главными распространителями либеральных идей были газетчики и профессора, завороженные пантеистической философией. Преподаватели на юридическом факультете Московского университета, например, традиционно составляли оплот западничества, как вспоминал Б.Н. Чичерин про 1840-е [«Русские мемуары. 1826-1856» М.: Правда, 1990, с.173].

И.Л. Горемыкин, как будет видно, неизменно держал преемственность с лучшими монархическими традициями. Тем же отличалось его Училище Правоведения. Николай Лесков в путевых очерках «Из одного дорожного дневника» в сентябре 1862 г. записывал такой разговор в поезде по пути из С.-Петербурга в Вильно: «я уважаю чистую религию и для того сына моего отдала в училище правоведения, чтобы был… ну, понимаете, не то, что из университетов выходят». Т.е., можно быть уверенным, что И.Л. Горемыкин также возражал бы против отнесения его взглядов к либеральным, как Лесков в те же годы, в 1863 г. объяснял свой отзыв в правой «Северной Пчеле» на роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» желанием писать собственное мнение, не заимствованное, «никем не навязанное насильно, по системе новейшего либерализма» [Н.С. Лесков «Полное собрание сочинений» М.: Терра, 1996, Т.3, с.8, 176].

Правый монархист П.К. Щебальский в 1861 г. в «Русском Вестнике» писал о близкой И.Л. Горемыкину проблеме польского шовинизма: «Довольно насилия во имя цивилизации. Европа не забыла ещё Наполеона и его орлов, трепавших Германию и Испанию во имя свободы». Превосходно писал и в 1864 г. М.О. Коялович про «демократически либеральный фанатизм и постоянно тесно связанный с ним деспотизм» [«Забытые страницы польского вопроса» СПбГУ, 2022, с.123, 294].

Ввиду актуальности проблемы, в 1861 г. и Фёдор Достоевский писал об опасных искоренителях предрассудков: «до какого деспотизма может дойти иной либерал!» «чуть мыслит человек не по-вашему – губить его» [Ф.М. Достоевский «Полное собрание сочинений» Л.: Наука, 1979, Т.19, с.48, 58].

Таким либералом Горемыкин не был. Его не обманули ложные огни 1860-х, когда «сотрудники зла начали проклинать старые порядки и старых людей, а высшее сословие, испугавшись проклятий, стало отказываться чуть не от своего рода – своих имён и заиграло словом “свобода”, как маленький ребёнок играет игрушкой, ломая и коверкая её. Дворянство, как легкомысленная бабочка, летело к этому ярко горевшему слову и спалило все свои красивые золотые крылья!» [Е.Ю. Хвощинская «Воспоминания» М.: ГПИБ, 2016, с.84].

И.Л. Горемыкин, боровшийся с обманами либерализма, вполне мог со всем этим согласиться. Присоединившись к стремлению людей 60-х к развитию Империи, он не разрывал с тем лучшим, чем отличалась дворянская культура и оставался живым её воплощением.

После ужасов тоталитаризма в СССР стали писать про жизнь в «либеральной» царской ссылке, сравнительно с концлагерями под дулами автоматов за колючей проволокой. Хотя совершенно верно говорить о безвинности жертв большевизма и о том что революционеры при монархическом строе «сидели за дело», всё же охранительная политика самодержавия либерализмом не является [В.Р. Кабо «Дорога в Австралию. Воспоминания» М.: Восточная литература, 2008, с.165]. Точнее выражается арестованный в 1940 г. во Львове мемуарист, вспоминая про ГУЛАГ: «когда читаешь описание культурно и материально благополучной жизни, которую вели царские заключённые и ссыльные, трудно поверить своим глазам; а ведь именно эти люди свергли царский строй» [Г. Герлинг-Грудзиньский «Иной мир. Советские записки» СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019, с.22].

Владимир Гурко не пытается ничего рассказать о взглядах Горемыкина в 1860-е, поскольку их не знает. Но и манеру изложения о 1890-х нельзя назвать безукоризненной. «По природе, несомненно, умный, тонкий и вдумчивый, с заметной склонностью к философскому умозрению», И.Л. Горемыкин «считался» «даже сторонником, конечно платоническим, толстовского учения».

Согласно возрасту, взгляды И.Л. Горемыкина сложились в 1860-е. Он стал не просто государственным служащим, польский опыт сделал его идеологом Имперской системы. Позднее анархическое толстовство с этим решительно не вяжется, но на читателей, заставших восхождение Льва Толстого, продолжало действовать его раннее очарование, а на дальнейшие проповеди смотрели снисходительно. В какой части мог Горемыкин разделять взгляды Льва Толстого в 1890-е, видно по статьям идеолога русского национализма Михаила Меньшикова, где он, защищая Л.Н. Толстого, вспоминает про 1860-е, когда «величие ума и чувства не только не встречало подобающего уважения, но принципиально отрицалось, как всё аристократическое». Не одобряя нигилистический лозунг отрицания авторитетов, он призывает уважительно относиться к великому писателю. Трудно согласиться с М.О. Меньшиковым насчёт редкой правдивости и не лицемерности Л.Н. Толстого. Однако в его заслугу правые писатели ставили выступление против идолопоклонства перед политикой и наукой, название более важными любовь и воздержанность [М.О. Меньшиков «Критические очерки» СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899, Т.1, с.9-10, 24].

Если же брать более позднюю проповедь непротивления, то она совершенно не приложима к воззрениям И.Л. Горемыкина, применявшего силу в качестве министра внутренних дел ровно в той мере, сколько это было нужно, не злоупотребляя ею и не пасуя перед злом.

Всеми силами отвергал Горемыкин и такое центральное убеждение утопически изуверского толстовства, будто «нельзя быть христианином, имея собственность» [Л.Н. Толстой «Письма 1882-1910» М.: Художественная литература, 1984, Т.19, с.39].

Похоже, Гурко заимствовал вздор о толстовстве из воспоминаний А.П. Извольского, который ошибочно видел в игнорировании Горемыкиным в 1906 г. бессмысленной Г. Думы «столь дорогое Толстому непротивление злу» [«Le Gaulois» (Paris), 1919, 30 mai, p.1].

Владимир Гурко также пишет, что И.Л. Горемыкин «сохранял некоторую приверженность к народническому направлению 60-х годов, причём хвалился своим участием в проведении крестьянской реформы 1864 г. в Царстве Польском, где он занимал должность вице-губернатора».

Понятие народничества используется только как революционное, относительно монархистов правильнее говорить о правом национализме. Положительная практика русского национализма не исключала и даже прямо подразумевала заботу о польских крестьянах, труды на пользу которых составляли гордость Ивана Горемыкина. Их благополучие умножало общее довольство Империи, т.е. вполне соответствовало русским интересам.

Основательность подхода И.Л. Горемыкина к своему делу и его стремление к достижению высшего уровня квалификации выразились в предпринятом им серьёзном изучении истории Польши. Не удовлетворяясь текущим состоянием края, Иван Горемыкин желал выявить самые существенные исторические закономерности, определяющие это положение. Итогом его трудов стали изданные в С.-Петербурге «Очерки истории крестьян в Польше» (1869, 159 стр.).

Автор первоначально предлагал их редакции «Вестника Европы». 17 июля 1869 г. Евгений Утин, отдавая рукопись обратно, предложил сделать «изменения и сокращения. Во всяком случае я прошу Вас не считать это временное возвращение за окончательное, и надеюсь, что Вы будете столь добры и возьмёте на себя труд снова доставить Вашу статью в Редакцию «Вестника Европы», особенно, если Вы решитесь подвергнуть её небольшой ампутации» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.16].

И.Л. Горемыкин в своём исследовании проводит критический разбор литературы на польском языке. Предметом его изучения является главным образом значение законодательства в национальной жизни. Он видит три основных влияния на юридический быт Польши. 1) право национальное, оно же польское, славянское, земское. 2) римское право, занесённое католическим духовенством. 3) немецкое право от колонистов, что приводило к значительному беспорядку (начало 2-го тысячелетия от Р.Х.).

Говоря о постепенном водворении в Польше тяжёлого крепостного права с начала XVI века, Горемыкин объясняет: «незаметно приносил каждый год свою частицу в общую массу тягостей, угнетавших земледельческое население; одно за другим терялись его права. Начиналось с противозаконного их нарушения, а потом, мало по малу, делаясь общим, беззаконие обращалось в обычай и закон. Нельзя упрекнуть польских крестьян в том, что они не защищали своих прав и своей свободы, но борьба их со всеми обстоятельствами, под влиянием которых сложилась государственная жизнь Польского народа, была не равною борьбою. В этой борьбе, кроме отдалённых славянских преданий, опереться им было не на что, и борьба скоро сделалась невозможною; подавляющая сила обстоятельств взяла своё и крестьянское население принуждено было лишиться всех своих прав на всё время самостоятельного существования Польши».

Исторический опыт давал И.Л. Горемыкину полное обоснование принятия монархических имперских идей. Он указывает, что в России крепостное право в отрицательном смысле установилось с 1719 г. при Петре I, которого русские националисты всегда осуждали за западнические заимствования и абсолютистскую подмену идеи Самодержавия.

Так раз в 1718 г. состоялось убийство Царевича Алексея Петровича, от которого Пётр I желал избавиться для передачи престола наследникам от второго, беззаконного, брака, ради которого он прежде преступным путём удалил в монастырь его мать Царицу Евдокию. Начав против неё новое жестокое преследование в 1718 г., Пётр лично руководил сфальсифицированным следствием, которого стыдились его преемники и от чего ужасаются даже апологеты Петра, так что его можно назвать не только первым большевиком, но и первым чекистом [В.Н. Козляков «Царица Евдокия» М.: Молодая гвардия, 2014].

Точно так и установление крепостного права в Польше произошло в результате навязывания германских аристократических республиканских начал, чуждых славянству. Это влияние не дало возникнуть в Польше сильной монархической власти, которая одна могла защитить права земледельческого населения.

И.Л. Горемыкин: «Каждый шляхтич мог составлять и издавать для своих крестьян какие было ему угодно законы, и никакой контроль не ограничивал его произвола».

«Первым шагом на пути своём к освобождению, обеспечением своей жизни, за которую прежде господин его оплачивался гривнами, польский крестьянин обязан русскому правительству также, как он обязан всеми последующими улучшениями в своём быту, правительствам тех государств, между которыми разделились земли Речи Посполитой. В последние годы самостоятельного существования Польши в пользу крестьян не было сделано ничего».

Сеймы не занимались благополучием крестьян. Кодекс Наполеона не облагодетельствовал польский народ, введя равенство всех перед законом, поскольку за шляхтой осталось всё имущество. И оно продолжило безраздельно править крестьянами, пользуясь этим.

«21 декабря 1807 года издан был декрет, которым предписывалось владельцам давать крестьянам годовой срок, до легального изгнания их из их участков», – И.Л. Горемыкин предоставляет очень полезную информацию для критики революционной бонапартистской политики. Император Николай I 26 мая 1846 г. издал указ, запретив отнимать у хлебопашцев Царства Польского их участки земли, уменьшать их, повышать повинности. Этот указ признал за крестьянами права на землю, существовавшие до введения крепостного права – тогда как Наполеон I закрепил зависимость крестьян от шляхты.