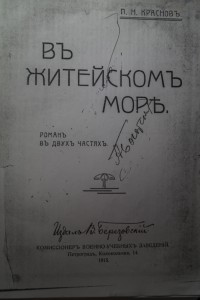

Две редакции романа «В житейском море» П.Н. Краснова: 1911-й и 1940 г.

Начиная с первой книги «Генерал Краснов. Как стать генералом» (2013) я старался обратить внимание читателей на выдающиеся художественные достоинства романа «В житейском море». Предпринимались попытки осуществить выпуск аудиокниги по изданию романа в 1915 г., а также привлечь к нему книгоиздателей.

Основная исследовательская работа по вопросам биографии П.Н. Краснова и ключевым моментам русской политической истории не позволила достичь дополнительных результатов в популяризации романа, помимо устных советов и рекомендаций в изданных книгах. Сейчас появляется возможность сделать дополнительный вклад в разработку наиболее ценного литературного наследия Краснова.

Окончание издания биографической серии «Генерал Краснов. Монархическая трагедия» не означает прекращения изучения тем, рассмотренных в 4-х книгах. Жизнь Петра Краснова заслуживает многостороннего рассмотрения его окружения, каждой из его книг, собрания статей, писем. В объёмах и качестве исследовательской работы о Краснове можно равняться на упорство поколений пушкинистов.

Заранее следует не допускать идеализирующих ошибок, избегать лакировки, на отсутствие которой указывает А.Н. Савельев в отзыве на книгу «Генерал Краснов. Информационная война».

Самые подробные жизнеописания всегда демистифицируют героя. Документальная подборка «Пушкин в жизни» В.В. Вересаева имеет мало общего с отвлечёнными от исторических реалий восторженными возвеличиваниями, чьи изрекатели желают присвоить себе Пушкина или ту же победу 9 мая 1945 г., лишь бы поднять себя в чьих-то глазах, нимало не интересуясь настоящим обликом объекта поклонения, пренебрегая им как таковым.

То же касается всех знаменитостей, чей реальный облик чаще всего подменяет упрощённое, а значит, неверное, заученное пропагандистское предание из отдалённого прошлого, приверженцы которого считают излишним что-либо изучать и исследовать. Сама мысль о научной ревизии им кажется святотатственной.

Представления об исторической реальности и её субъектах искажают часто источники, какие можно отнести к устной истории, т.е. к слухам: это зафиксированные свидетельства, не прошедшие научной проверки, но могущие по разным причинам получить широкое хождение и начать восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Легче распознавать и разоблачать искажения от пропаганды, они однотипны и ещё более однообразны, чем слухи, их выдаёт идеологическая заданность. По этой причине, до остолбенения странно встречать в диссертациях по истории Белого Движения полный перечень изданий трудов времён СССР, значительная и подавляющая часть которых не имеет к науке никакого отношения. Надо понимать, что почти вся литература об идеологических противниках в тоталитарном государстве носит преимущественно лживый характер, прямо так она должна обозначаться, а не почтительно исчисляться в качестве достойных учёных-предшественников. Только отдельные стороны работ редких советских авторов действительно заслуживают рекомендательных признаний.

Что собой представляет советское изучение политической истории видно по современным академическим изданиям. В историческом альманахе РАН, который выпускает редакционная коллегия из заслуженных советских пропагандистов, приют получают заметки о революции Г.З. Иоффе, их коллеги с давних времён. Генрих Иоффе, даже эмигрировав из РФ, и в 2008 г. остался предан советским идеям: «Октябрьская революция явилась первой [!] попыткой разрушить этот неправедный мир, заменив его обществом, открывающим свободное развитие человека», «увы, Россия практически в одиночестве совершала прорыв к социализму». Понятно, что такие историки не могут иметь никакого сколько-нибудь точного представления о том, каким в действительности был старый мир, сравнительно с революционным рывком, и о количестве попыток сравнять с землёй неправедные миры. Так и оказывается, когда Иоффе в очередной раз начинает, ошибаясь во всём, излагать историю падения Керенского по воспоминаниям Войтинского: что 23 октября был сделан вызов войск в Петроград, «а по некоторым [!] данным, даже 22-го» (оба варианта ошибочны). Полное незнание и неумение устанавливать ключевые факты ещё лучше выявилось в таком заключении Иоффе: «кто знает [!], может быть» не Керенский, а Черемисов виновен в поражении движения Краснова, которого он обезоружил [«Исторические записки» М.: Наука, 2008, Вып.11 (129), с.361-369].

Если бы советский пропагандист под крылом РАН опирался не на одни лживые воспоминания комиссара Войтинского, а на подлинные распоряжения Черемисова, все его рассуждения о революции не пришлось бы писать. Однако не только сам Иоффе ничего не понимает в истории Октябрьского переворота, но и вся редакционная коллегия академического издания не в состоянии установить, что печатаемая ими статья не имеет никакой, кроме отрицательной, научной ценности, поскольку за минимумом используемых источников Иоффе выдвигает такие обвинения против генерала Черемисова, какие следует разоблачать как пример заведомо лживых клеветнических вымыслов – чем мне приходилось заниматься в книге «Генерал Краснов. Честное слово генерала. Гидра контрреволюции».

С фальсификациями истории революции 1917 г. способна сравниться разве что история Второй мировой войны, по которой в патриотических книжках А. Исаева и Г. Куманева с рекомендациями от РАН «больше детских выдумок, ем описания реально происходивших событий». «Зачем вообще нужны такие учёные советы, если они рекомендуют читателю ложь?!» [В.М. Мельников «Их послал на смерть Жуков? Гибель армии генерала Ефремова» М.: Яуза, Эксмо, 2011, с.183].

За некомпетентностью мнимонаучных писаний кроется позорная академическая групповщина, отлично описанная в книге Б.Н. Миронова «Страсти по революции». Недаром в 15-м выпуске «Исторических записок» за 2014 г. была напечатана очередная статья А.В. Островского, чьи провальные доводы против доказательств повышения уровня благосостояния в Российской Империи уже получали опровержение в предшествующие годы.

При выборе написания рецензий на издания, касающиеся основных тем, рассмотренных в серии книг «Генерал Краснов. Монархическая трагедия» возникают серьёзные затруднения, поскольку объём дезинформационных публикаций настолько велик, что невозможно сделать все требуемые поправки к неверным заключениям и рассуждениям. Есть смысл сосредоточиться на разборе основных источников их заблуждений.

Необоснованные идеализации, равно как и невежественные обличительные декларации, не нужны и опасны, они уничтожают весь смысл исследовательской работы историка. Поэтому естественно, что при продолжении работы над политической и творческой биографией генерала Краснова приходится касаться неудачных сторон его письменных работ, тем более что они вызваны, как правило, не внутренними побуждениями, а воздействием внешних информационных влияний, иногда продолжающих сохранять силу и потому опасных для должного понимания минувшего времени.

Сравнение двух редакций романа «В житейском море» позволит обозначить некоторые дезинформационные влияния, которым подвергался П.Н. Краснов в эмиграции и какие следует избегать и распознавать. Помимо того, сравнение двух романов покажет произошедшие c истечением времени изменения, каким подвергся их автор.

Возвращение к старому роману спустя почти 30 лет после написания уникально для писательской манеры П.Н. Краснова, который старался создавать как можно больше оригинальных произведений. Их количество в эмиграции он оправдывал максимальным вложением труда в каждый прожитый день и отказом от посторонних занятий, отнимающих время от основного труда.

Возвращение именно к этому старому роману при сохранении его названия, имён героев и направления их действий показывает исключительное значение этой книги в жизни Петра Краснова. Выбор Краснова совпадает с моими личными предпочтениями: после прочтения практически всех из написанных Красновым книг, я увидел именно в этом его творении средоточие его жизненного опыта за первые 40 лет, его завещание на случай гибели на войне 1914 г., его непревзойдённый даже в эмиграции шедевр – плод полнокровной жизни в Российской Империи.

Вторая редакция романа является попыткой со стороны П.Н. Краснова опровергнуть некоторые мои утверждения, однако усилия генерала в итоге лишь подтвердили их.

Писательское самоощущение часто бывает обманчивым. При знакомстве со множеством русских и зарубежных писательских биографий то и дело приходится сталкиваться с авторским несогласием с общественным признанием первостатейной ценности того или иного произведения – как правило, раннего и наиболее популярного, сравнительно с самым последним творением, чаще всего представляемым автором самым лучшим из всего написанного.

Примеры весьма многочисленны. Широко известно, как А. Конан Дойль убил Шерлока Холмса, переживая из-за непризнания достоинств «Белого отряда» — романа из эпохи Столетней войны, разработка которого требовала сложной работы с источниками. Или как Станислав Лем считал неудачей раннее «Расследование», оставшееся без объяснений описанных в нём загадочных явлений. Именно безответность оказалась более впечатляющей, чем удачный подбор научных объяснений в позднем подобном романе Лема.

В предисловии ко 2-му варианту романа П.Н. Краснов написал, что долго не мог отважиться пересмотреть роман: «не хватало духа». Эта краткая обмолвка скрывает, насколько личной книгой является «В житейском море». Перечитать её – всё равно что пролистать старые дневники с записями о самых волнующих днях прожитой жизни. Писатель имеет дополнительные, профессиональные трудности при возвращении к написанному, он переживает, насколько удачен оказался его труд, который после печати нельзя исправить. Многие писатели по этой причине с большим психологическим усилием открывают собственные книги, а возрастающие требования к себе с возрастом всё труднее удовлетворить.

Поэтому отзыв Краснова о 1-й редакции грубо и жестоко несправедлив. В этом нет ничего неожиданного, поскольку генерал на публике неизменно отличался преуменьшением своих писательских достоинств, с чем его читатели никогда не соглашались. Ни в коем случае нельзя одобрить ни один из предъявленных доводов в пользу необходимости переписать роман.

В 1911 г. Краснов писал роман для военной газеты «Русский Инвалид», где он выпускался фельетонами. Это никак не может послужить доводом против романа, т.к., самые знаменитые приключенческие романы Александра Дюма-отца также являлись фельетонными романами. Дюма считается родоначальником этого жанра. Выпуск романа фельетонами позволял предельно заострить каждую из опубликованных частей и тем разжечь у читателей газеты интерес к продолжению. Как видно, это отлично удалось и у Краснова, вошедшего в пору творческой зрелости. Заменить такое достоинство фельетонного романа чем-то равноценным составляло непростую задачу для постаревшего Краснова, привыкшего в годы эмиграции к иным формам работы.

Занимаясь эпопеей «От Двуглавого Орла к красному знамени», Краснов брал за образец «Войну и мир» Льва Толстого. В предисловии ко 2-й редакции «В житейском море» прямо это не обозначено, но в обновлённом тексте даётся несколько ссылок на идею написать нового «Героя нашего времени». Однако второй Ламбин значительно менее первого похож на настоящего героя, он несколько разбавлен, разжижен, его образ ослаблен проделанными изменениями.

В чём они заключались, предисловие открывает далеко не всё: «военное дело так изменилось, мы пережили Великую войну, переживаем теперь новую войну – войну машин – таким образом и то «военное» что было в романе оказалось устарелым и ненужным». Помимо того, сами военные сцены Краснов находит неинтересными не военным. В перечне несоответствий последним представлениям Краснова о подлинном романе значится и совсем безжалостное: «рассуждения героев того романа теперь кажутся детскими».

Ни с одной из претензий к старому роману согласиться нельзя. Произведения искусства посвящены различным областям жизни, охватывают разнообразные профессиональные сферы. Эта неодинаковость делает их интересными, в отличие от шаблонных производственных советских творений, или шаблонных современных бандитских кинофильмов и книг.

Мало кто из писателей мог должным образом изобразить жизнь военного, юнкера и генштабиста, офицера и солдата Императорской Армии, требовалось редкое сочетание писательского таланта со знанием предмета изнутри. Знание и отображение военной жизни так раз то, что ставит Краснова в уникальное положение.

К примеру, осведомлённые мемуаристы и биографы А.И. Куприна обращают внимание, что популярность «Поединка» и довольно крупные его тиражи обусловлены хронологическим совпадением его выхода с окончанием Японской войны и запросом революционных сил на дискредитацию Армии, уничтожившей попытки сразить Монархию в 1905 г. Заинтересованные силы создавали «Поединку» нужную рекламу, и среди противников Царской Армии «Поединок» имел коммерческий потенциал.

При иных обстоятельствах военный «Поединок» не имел бы шумного успеха. В эмиграции Краснова часто просили переиздать «В житейском море»: «роман имел в своё время успех». Такой роман не мог не иметь успеха по своим несомненным достоинствам, однако помимо военной печати, его никто не рекламировал и не использовал как информационное оружие. Так он остался в тени «Поединка».

Краснов отдавал всего себя военному делу и потому оригинальный роман «В житейском море» писал по воскресеньям, поднимаясь для дополнительных литературных трудов в четыре утра. Куприн в то самое время собирал автобиографический материал для «Ямы», любопытны на этот счёт записанные в СССР воспоминания его первой жены.

Писатель должен знать свой предмет. Вот и нарисовывается проблема: чем мог заменить Краснов свои наивысшей актуальности на начало 1910-х рассуждения о военном деле, самое точное отображение не стёршейся ещё из памяти действительности монархической России, свежесть переживаний о написанном? «В житейском море» писался как самый актуальный современный роман. Чем далее он отодвигается в прошлое, тем более он становится историческим романом, на порядок удачным, чем любая попытка реконструировать прошлое по разрозненным литературным источникам – в каких только неточностях ни обвиняли автора «Войны и мира», не жившего в эпоху 1805-1812 годов. Автор первой редакции «В житейском море» неуязвим для таких критиков.

Автор второго варианта романа вступил на очень опасный путь: переиначив роман, он рисковал исказить саму историческую действительность в угоду соображений текущих месяцев 1940 года.

Будучи опытным писателем, Краснов знал, что нельзя как вздумается управлять персонажами романа: они оживают и не поддаются авторской воле (об этом есть зарисовка во 2-й редакции: «в его голове жили все его герои. Они говорили, действовали, думали совсем не так, как наметил им думать и действовать в своём плане»). Герои первого романа уже пережили бури своего моря. Они не позволили себя переиначить. Их было не воскресить, не заставить вновь почувствовать неповторимость земной жизни – они не хотели проживать её заново. Второй роман не поддался автору.

Он потерял цельность и стал распадаться на куски: сохранённые части 1-й редакции обособились, переделанные места романа уже не сходились с оригинальными отрывками, а с ними в окончательный рассинхрон входили дополнения 1940 г.

Вкрапления сорокового года, внесённые на бумагу, чтобы осовременить роман, оказывались чужеродными и не могли слиться с воплощённой реальностью первозданного замысла.

Если брать другие исторические романы Краснова, то там проводилось немало аналогий с современностью, но достаточно завуалированно, искусно, и ткань романа укреплялась от подкладки скрытых смыслов и политических подтекстов. Но второй вариант «В житейском море» не выстроен полностью по историческим источникам (в романе «С нами Бог» даже приложен список литературы), и не написан целиком по самому запомнившемуся из личного опыта, а значит сильнее всего эмоционально прочувствованному.

В «Цареубийцах» нет такого разлада, поскольку за отсутствием мемуарной основы, повествование выстроено на документальной базе. Но написанный вскоре после них «В житейском море»-2 получает в наследство неубедительные по краткости исторические обзоры, где Николай I почему-то именуется последним Императором, Россия Александра II столь же непонятно обозначена построенной на началах свободы с 1861 г.

Во 2-м «Море» непосредственный личный восторг автора от производства в офицеры заменён подачей личности Александра III из чужих мемуаров: известная сцена с вилкой заимствована у Великого Князя Александра Михайловича (1933). Но такие отрывки не вписываются в художественную реальность романа и могут быть оспорены с точки зрения того, могла ли описанная сплетня быть распространена среди офицеров, и произносил ли вообще Император слова, приписываемые ему Великим Князем, не являвшимся свидетелем [А.М. Романов «Воспоминания» Минск: Харвест, 2004, с.64].

Мемуарист в начале века не был на хорошем счету в элите Империи: В.К. Александр Михайлович, по словам министра Двора Фредерикса, «особенно невыносим», с ним «трудно иметь дело», своими запросами он ставит Государя в неудобное положение [В.А. Теляковский «Дневники Директора Императорских театров. 1901-1903» М.: Артист, 2002, с.10].

Вопрос о вилке сам по себе не столь существенен, но если сравнивать две редакции, то первый роман сохраняет свою безупречность при любом раскладе. В нём нет и спорных рассуждений о Царствовании Александра III. Вполне можно записать в плюс отсутствие у Краснова одностороннего «вилочного» изображения Александра III, как у графа Витте и наименованного Великого Князя, однако суждения о том, будто Россия «попячена» Александром III, будто бы пытавшимся остановить саму жизнь, не имеют положительных оснований и опять слабо вписываются в роман. Писателю следовало бы доказать это художественно. “Отвечающий” за изображение того Царствования роман «Опавшие листья» не подтверждает теорию остановки жизни, она остаётся выдумкой, подстроенной под искусственные объяснения происхождения революции. Она объясняется отсталостью, как и ход Японской войны – вот и подставляется виновник.

На деле индустриальный «великий рывок 90-х» был вызван «исключительно» правительственным поощрением развития промышленности и в значительной степени обязан преемственной предшествующей политике 1880-х, усилиям министра финансов Вышнеградского [С.Д. Мартынов «Путь С.Ю. Витте» // С.Ю. Витте «Собрание сочинений и документальных материалов» М.: Наука, 2002, Т.1, Кн.1, с.52-53].

Игнорирующим эти основные факты прискорбным дезинформационным заражениям напрасно поддался Краснов. Что-то подобное писал про К.П. Победоносцева и Александра III неустойчивый, мятущийся флюгер Василий Розанов в 1905 г., под агитационным напором революции, в чём потом раскаивался. Отрадно, что не сумевший показать поступательное развитие консервативной мысли из-за предпочтения рассматривать вместо достижений идеологической работы правых мыслителей сплетни из их личной жизни, значительный биограф Розанова в данном случае смело берёт сторону Победоносцева, показывая его исключительную правоту на фоне массы его легкомысленных и несознательных критиков. Зато, в других случаях, к примеру, вовсе не рассматривая содержания сочинений Л.А. Тихомирова, но обвиняя его в догматизме, этот биограф сам повторяет чужую, а главное, неуместную догму, не всматриваясь в настоящего человека [В.А. Фатеев «Жизнеописание Василия Розанова» СПб.: Пушкинский Дом, 2013, с.216, 529-534].

Временное или частичное подпадение монархистов под враждебные теоретические концепции являлось следствием нехватки должной качественной разработки актуальных вопросов истории, подменяемой общедоступной легковесной пропагандой, обеспеченной финансовыми возможностями противников монархистов. Вот почему важно отличать суждения русских монархических идеологов о тех временах, которые получили должное научное освещение, и о тех прижизненных, когда салонные дезинформационные сплетни не давали возможности справедливо расценить обстановку.

В чём-то жертвой этой пропаганды станет Лев Тихомиров, в чём-то другие монархисты, но помимо так называемого «разложения» консерватизма, глупо не замечать и его развития с достижением не бывалых прежде сознательных уровней.

Эта пропаганда приняла тотальный характер в СССР, но жертвами её информационного штурма становились и жители Империи, приготовляемые тем к встраиванию в Советский Союз, а отсветы и гипнотизирующие повторения материалов революционной пропаганды попадали и к эмигрантам.

Так, «В житейском море»-2 отразило победу революционной пропаганды над русскими, тогда как 1-й роман показывал её поражение от монархистов.

Послесоветские историки, заменившие само понятие контрреформ «консервативной стабилизацией» много добились для исправления отношения к правлению Александра III. К недоумению марксистов, «появились работы, восхваляющие то Николая II, то П.А. Столыпина, то даже Александра III, Николая I или К.П. Победоносцева». Нашлись бывшие историки КПСС, которые «теперь изучают православие и отдельных монархов с вполне клерикальных и вполне монархических позиций» [«Английская набережная, 4. Сборник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов» СПб.: Лики России, 2004, Вып.4, с.25].

Вышедший в 1939 г. в Белграде первый том истории С.С. Ольденбурга про эпоху 1894-1907 годов, на который следовало бы полагаться Краснову, похоже, не успел к нему попасть или не был расценён по достоинству. К примеру, не пожелал корректировать по нему свои воззрения Иван Ильин, а это всем бы пошло на пользу.

По-прежнему историки часто игнорируют выявленные Сергеем Ольденбургом расхождения между действительным состоянием Российской Империи и представлениями о нём в записях современников, не занимавшихся аналитической работой. Такое игнорирование со стороны историков приводит к тому, что они собирают вагоны типовых недостоверных свидетельств, увлекаясь массовостью, а не качественной достоверностью.

Японская война вновь неудовлетворительно изображена Красновым, сравнительно с написанными в Российской Империи романами.

В значительной мере справедливым является изображение на стороне Японии английских и еврейских сил. Этот мотив, явно усиленный под влиянием событий 1940 г., однако, проходит через всю книгу декларативно, а не сюжетно. Например, в двухтомнике «Подвиг» Краснова противники выведены как действующие лица. В «Море» -2 явных антагонистов нет.

Сравнительно с противоанглийской риторикой, совсем несуразно и однообразно часто во втором «Море» в принадлежности к масонству подозреваются министры Царя Алексей Куропаткин и Сергей Витте.

Тема с ошибочными представлениями о тайной деятельности С.Ю. Витте уже рассмотрена в статье «Смерть Столыпина. Кому нужны вымышленные заговоры». Отвечая на выдвинутую читателями статьи версию о причастности Витте к крушению Императорского поезда в 1888 г., можно использовать свидетельство флигель-адъютанта С.И. Сперанского о том, что Витте за всё время передвижения этого поезда «руководствовался строго расписанием», отказываясь ни уменьшать, ни увеличивать скорость прохождения. Следовательно, нет оснований считать, что крушение могло быть подстроено для выдвижения его фигуры в качестве спасителя Александра III. Император после крушения поезда вовсе не был шокирован настолько, чтобы упустить какие-то несообразности в официальной версии происшествия. После того как чрезмерно длинно составленные вагоны слетели с полотна, проходившего по высокой насыпи, Александр III лично ходил осматривать обломки [В.С. Кривенко «В Министерстве двора» СПб.: Нестор-История, 2006, с.196-197].

Поскольку Витте давно продвигал сам министр Вышнеградский, то версия о взлёте Витте после крушения поезда под Харьковом является такой же легендой, как и удержание крыши вагона на плечах Императора или диверсионный характер падения вагонов – наблюдается изобилие недостоверных легенд.

Можно дополнительно отметить, что в 1945 г. перед русскими воспитанниками казачьего военного училища в Италии Краснов хвалил умную финансовую политику графа Витте, не повторяя легенду о масонстве [«Война и судьбы. Вторая мировая, без ретуши» Невинномыск, 2003, Сборник №4, с.244].

Воспоминания об этом состыкуются и с последними статьями Краснова за 1945 г. с самыми положительными характеристиками А.Н. Куропаткина. Это даёт основания считать, что и с такими дезинформационными влияниями Краснов успел расправиться. Спорными и весьма актуальными следует считать вопросы о том, какие именно влияния на подачу истории Российской Империи имела обстановка в Германии за 1937-1940 г.

Отношение к ведению войны с Японией генералом Куропаткиным является одним из важнейших показателей состояния хода борьбы с антимонархической пропагандой.

Самые разборчивые мемуаристы писали в Белграде, этой столице русской сознательности: «только теперь, много лет спустя, ясно видно, как правилен был путь царского правительства», «картина передвижения громадной армии за десять тысяч верст по одноколейному Сибирскому пути была изумительна. Совершилось это передвижение без перебоев в полнейшем порядке. Пресловутый «старый режим» блестяще выдержал экзамен». «Только в больной психике русского общества неимоверные по своей трудности на отлёте, за десять тысяч верст от центра, действия русской почти миллионной к концу войны армии, висящей на тонкой ниточке одноколейной железной дороги, могли оцениваться как неспособность армии и негодность её военачальников» [Н.В. Краинский «Психофильм русской революции» М.: Институт русской цивилизации, 2016, с.42-47].

Чрезвычайно актуально было написание романов в таком духе, но ничего подобного во 2-й редакции «Моря» нет – за исключением эпизодов первого варианта романа.

Психиатр Краинский упоминает трудности, какие имели жители Империи в эпоху революции 1905 г. с адекватной оценкой Японской войны.

Так, известный собиратель придворных сплетен славянофил Киреев записывал 30 сентября 1905 г.: «глупая пассивность правительства растёт неудержимо». Трудно представить неудержимость пассивности, но нелепость воззрений Киреева вскрывается в его объяснении, в чём же заключалась глупость министров: «правительство вместо того, чтобы стрелять, как следует, – стреляет холостыми». 9 января стреляли как следует, и что – расстрелы разве ключевой показатель умной активности? Такие критики Императорского правительства запрашивали расстрельные нормы Советского Союза. Их ни в чём нельзя счесть правыми.

Ту же ценность имеет и запись Киреева далее 30 сентября: «возможность замены Государя преступна и невозможна. Но она обсуждалась Витте. К этому привлекался и Куропаткин с разбитой и недовольной армией».

В указанное время Куропаткин оставался командующим Манчжурской армией – до 3 февраля 1906 г., и все сплетни о подобных переговорах Витте продолжают длинный ряд недостоверных сообщений.

Это очень важно для биографии Краснова, поскольку всего через пять дней, 5 октября 1905 г. А. Киреев принимал его у себя: судя по дневнику, это был первый и последний раз.

«Видел казака Краснова, корреспондента многих газет. Очень дельный человек. Тоже подтверждает, что Куропаткин решительно никуда не годен. Краснов приписывает наши постоянные поражения не столько тому, что Куропаткин не выдвигал резервов [такова постоянная тыловая критика в дневнике Киреева], сколько тому, что он иногда против очевидности приказывал отступать. Его нерешительность имела какую-то [с]антиментальную подкладку, он не хотел “проливать крови”. Ему вдруг начинало казаться, что «уж и так много крови пролито». И уводил войска, подвергая их страшному поражению. Краснов говорит, в сущности, мы не были разбиваемы, мы отступали, но отступали не по заранее принятому плану, как Фабий или Кутузов, а просто так!». Японцы, напротив, готовы были пожертвовать всеми людьми [А.А. Киреев «Дневник 1905-1910» М.: РОССПЭН, 2010, с.92-93, 96-97].

Салонные сплетни Киреева очень ценились советскими историками и потому В.В. Шелохаев, который в дневнике расхваливает весь персонал советской агитаторской прислуги, исключая Авреха, чьё высокомерие раздражало, наряду с твёрдокаменным советским догматизмом и поражало концентрацией «отрицательной энергии». Академический приспособленец Шелохаев, в 1985 г. с восторгом увидавший в Горбачёве черты Керенского, позднее перенял догматику нового культа личности, без которого оплачиваемым специальными фондами пропагандистам попросту нечем заняться. 15 января 2011 г. Шелохаев пишет с расчётом на дешёвый читательский эффект: «Столыпин был первопроходцем, начавшим строительство новой России», а дневник Киреева продажным писателем пропагандируется как свидетельство, какой Николай II был «бездарный монарх» [В.В. Шелохаев «Дневник историка» М.: РОССПЭН, 2013, с.10, 57, 79, 244-245].

Насколько Киреев подправлял под себя воззрения Краснова, видно из записанных им страшных поражений, которых фактически-то и не было: что ему объяснил Краснов. Катастрофа в Цусиме обусловлена различием в качественном состоянии флота Японии, агрессивной морской державы, и континентальной Российской Империи, не бывшей настолько милитаристской страной, чтобы тратить неоправданно огромные средства на создание самого мощного флота.

Как полагал Д.И. Менделеев и согласно сберегающей силы тактике Куропаткина эскадру Рожественского вовсе не следовало бы отправлять против Японии, но это вызвало бы новые нарекания в уклонении от боя. Исход сражения в Цусиме в любом случае не может быть поставлен в вину главнокомандующему Куропаткину и, в действительности, он никак не влиял на основную линию ведения войны.

Страшные поражения на решающем фронте могли возникнуть именно в случае применения рискованной тактики. Вопреки тем же придворным сплетням и революционной агитации, никакого авантюризма ни в происхождении войны, ни в её ведении не усматривается.

Тем не менее, Краснов, мечтавший вернуться с войны со славой, был захлёстнут общей волной критики А.Н. Куропаткина. Публично, однако же, в годы существования Российской Империи Краснов продолжал отзываться о своём покровителе положительно. Критика прорвалась в романе «От Двуглавого Орла к красному знамени» ещё до публикаций дневников Куропаткина в «Красном архиве» в 1920-е.

На конец 1905 г. Куропаткин в личных бумагах зовёт Самодержавие «мрачной» реакцией, пишет, 23 декабря: «слабость самодержавной власти привела Россию к поражению. Искупление может быть одно, и вполне благородное, – отказ от самодержавия. Это и сделано Манифестом 17 октября. Возврата быть не может». 5 февраля 1906 г. в обиде от наступившего двумя днями ранее увольнения, Куропаткин даже сравнит Николая II с Павлом I в осудительном ключе. Сравнение тоже не оригинальное и заимствованное.

Куропаткин заговорил несвойственным ему прежде языком левых прокламаций, и тут чуждые информационные влияния ясны. При анализе таких материалов историк должен не воспринимать их как точное описание реальности, и не поддаваться непрофессиональному соблазну ввернуть замечание, что это не Самодержавие, а Куропаткин привёл Россию к поражению. Первым делом надо устранить само представление о поражении. Тут всё ясно: ни следа масонских заговоров – Куропаткиным овладела личная обида за вырванную у него революцией победу, вполне заслуженную им как полководцем. Эта горечь терзала и сердце Краснова, каждый искал виновника, и находил не того, поскольку преобладающее информационное пространство формировалось для оправдания революционного террора и попыток государственного переворота через дискредитацию Царя и А.Н. Куропаткина. Монархисты защищались недостаточно успешно, поскольку принимали часть доводов противника, лишь перенаправляя их – чаще всего на главнокомандующего Куропаткина, реже на Императора. Тем самым монархисты подыгрывали революционерам, не давая им полноценного отпора. В этом гораздо больше причин того, почему России пришлось заключить преждевременный мир с Японией, когда её уже можно было разбить.

Об этом вполне точно писал Куропаткин в феврале 1906 г.: «ныне положение Японии отчаянное: долг в 1,5 млрд. р. тяжело ляжет на бюджет годовой в 250 млн. р. Налоги возросли втрое». «К заключению мира мы стояли сильнее, чем когда-либо, и стояли сильнее японцев» [А.Н. Куропаткин «Дневник» М.: ГПИБ, 2010, с.368, 389, 398-399].

Генерал Куропаткин сыграл такую же положительную роль доведения России до победы, как и М.В. Алексеев в Первую мировую. Обе победы преднамеренно сорваны революционными акциями. И к чести Алексея Куропаткина, он не причастен ни к каким заговорам против Царя.

Историки находят общие черты у Куропаткина и Алексеева: «трудоспособный и осторожный, как Куропаткин, М.В. Алексеев не смог стать импульсом инициативы в штабе» [А.В. Гущин «Русская армия в войне 1904-1905 гг.» СПб.: Реноме, 2014, с.66].

Указанные положительные качества в случае с обоими генералами видятся куда важнее импульсивности.

Озвученное Красновым нежелание Куропаткина проливать русскую кровь у Киреева записано с негативным оттенком. Но что бы ни говорил Пётр Николаевич в дневнике, вырвавшем из тьмы безвестности один из моментов прожитой Красновым жизни, важнее – что он делал. И в качестве не журналиста, а командующего полком, а потом бригадой и дивизией, Краснов делал всё возможное для сбережения состава своих соединений. Эпизод с нареканиями от Маннергейма за такую вполне Куропаткинскую сентиментальность я уже рассматривал [С.В. Зверев «Генерал Краснов. Информационная война» Красноярск: Тренд, 2015, с.24].

Эта склонность Императорского правительства и служащих Русской Армии должна служить одним из ключевых показателей качественных отличий Царской России от СССР и от действительно позорной нацистско-советской войны 1941-1945 годов. Вот где СССР, имея превосходство в силах, действительно терпел самые страшные поражения, ничего и близко сравнительно с которыми нельзя найти в войне России с Японией. В отличие от правителей Российской Империи, вожди Советского Союза не считали русских солдат наибольшей ценностью в войне. Большевики вели войну, не считаясь ни с какими потерями. Сравнение войн 1904-1905 годов с 1941-1945 г. представляет в самом выгодном свете Императора Николая II, А.Н. Куропаткина, П.Н. Краснова, весь монархический строй.

Весьма показателен тут вопрос отношения к пленным. Мемуарист, чей дядя после падения Порт-Артура оказался в плену, вспоминает, как он, солдат ВОВ, боялся плена (т.е. своих, а не немцев) пуще раны и смерти, т.к. приказ «Ни шагу назад» грозил «всеобщей ненавистью и презрением трудящихся», репрессиями пленным и членам их семей. Примером является майор Гаврилов, героически оборонявший Брест в 1941 г., а после плена сидевший в ГУЛАГе.

Во время т.н. ВОВ фронтовой год приравнивали к 3 годам тыловой службы, а по Высочайшему повелению Государя каждый день Порт-Артурской осады засчитывался за 12 дней сначала для офицеров, потом и для раненых, сестёр милосердия, чиновников и священников. Вернувшиеся из плена получали четырёхмесячный оклад. Пленные офицеры получали переводом 309 руб. годовых, солдаты – 25 руб. (корова стоила 12,5 руб.).

Мемуарист пишет о разнице между войнами 1904 г. и 1941 г.: у царских офицеров «безотказно действовал один единственный сдерживающий фактор: ЧЕСТЬ. Для советских офицеров потребовалось устрашение».

18 сентября 1905 г. Император повелел сформировать из возвращённых порт-артурцев части, в которых они служили, снарядив и вооружив их, вернув спасённые знамёна со всей торжественностью и со всеми почестями, а затем повелел «объявить всем чинам Порт-Артурского гарнизона при этом торжестве Высочайшую благодарность за доблестное исполнение воинского долга» [В.К. Рыков «Листая старые дела расстрелянного генерала» М.: Новый Хронограф, 2004, с.105-108].

Изменение итоговой подачи Красновым к 1945 г. исторической роли министров Куропаткина и Витте объясняется, скорее, всё-таки ознакомлением с историческим исследованием С.С. Ольденбурга «Царствование Николая II» (1939).

Политические вкрапления в роман оказываются неудачны, поскольку автор ни во время действия описываемых событий, ни в момент писания их, не владел требуемой информацией. Более того, роман с подзаголовком «судьба трёх офицеров» требовал сосредоточения на личных и служебных их жизненных обстоятельствах, а не на дипломатических и внешнеполитических проблемах. Все такие политические вкрапления не образовывали сюжетных конструкций и оставались сомнительными по факту.

Посмотрим теперь, какие изменения произошли с персонажами романа во 2-й редакции. За главным героем оставлено имя Вадима Ламбина, а его судьба подвергается двум значительным изменениям с 1-й прожитой жизнью: изменён её финал и добавлено занятие писательским трудом за счёт снятия множества иных автобиографических подробностей. Амплуа литератора, можно сказать, обогащает образ Ламбина, но не вполне соответствует первоначальной авторской идее показать не усреднённого, а самого образцового, выдающегося офицера, вдохновить своих сослуживцев на соответствие такому героическому типу.

Краснов не только военной службой хотел изменить к лучшему окружающую его Россию, занятие романами давало ему возможность влиять на людей, не только военных, в лучшую сторону. Желаемый им результат и объект исправления показан на примере дворянства: «вместо грозных рыцарей со статусом верности Императору выросли рыцари двадцатого числа, погрязшие в картах» [П.Н. Краснов «Опавшие листья» Екатеринбург, 1995, c.247].

Обличение карточных игр и внушение идеалов рыцарства составляло важнейший мотив романов Краснова, написанных и в Российской Империи.

Роль офицера была в том, чтобы своим примером влиять на сослуживцев и воспитывать рыцарский дух в солдатах, а в нужные моменты – вооружённой силой выступить в защиту Империи от врагов внутренних и внешних. Эта задача была основной для Вадима Ламбина из первого романа.

Задача писателя: повлиять в том же направлении силой искусства. Пожалуй, опыт Краснова в качестве писателя заслуживал введения отдельного персонажа, какого прежде не было в конструкции произведения. Гораздо труднее написать об этом дополнительную книгу.

Не обязательное привнесение писательской линии в судьбу образцового строевого офицера, каким был Ламбин, не генштабиста, во 2-й редакции не обставлено должным образом. В отличие от самого Краснова, Ламбин не ощущал с самых юных лет писательского призвания, не начинал с публицистических работ и рассказов, а внезапно, неожиданно для самого себя, под влиянием совета мужа подруги возлюбленной, взялся сразу за роман, т.к. она угадала в Вадиме талант рассказчика. В отличие от настоящего Краснова, Ламбин не проходит требуемой интеллектуальной подготовки для писательского труда. В определённой логической связи с этим, его литературный опыт заканчивается неудачей и Ламбин бросает это занятие: «от мучительной тоски, почти физической боли сознания своей неудачи у Ламбина кружилась голова. «Домой! Домой! В полк! Там всё ясно. Там забыть всё и забыться в кипучей, бодрой, полковой жизни!..»» [П.Н. Краснов «В житейском море» Париж, 1962, с.228].

Читатель, привыкший к образу упорного, неостановимого, принципиального героя первого варианта не романа попросту не поверит, что он сдался, и всю вторую половину книги будет ждать продолжения этой сюжетной линии. Но, внезапно появившись на какие-нибудь 25 страниц, линия растворяется бесследно.

Этот пример с новшествами 1940 г. весьма убедительно показывает, насколько отрывочными, чужеродными вставками оказывались попытки изменить персонажей, сопротивляющихся своему создателю. Для биографа П.Н. Краснова, разумеется, представляет интерес его описание переговоров с И.И. Тычинским (то есть Иеронимом Ясинским), но каждый вставленный такой отрывок не выводит новую редакцию на художественный уровень раннего романа.

Ясинский был редактором «Биржевых ведомостей» во второй половине 1890-х. Тогда же, о чём в романе сказать было нельзя, Краснову помогал пробиться к читателю его старший брат Платон, постоянный литературный критик нескольких периодических изданий, таких как «Труд», «Книжки недели», «Всемирная иллюстрация». К примеру, в последнем журнале он поместил рекомендацию на исторический очерк Петра Краснова «Казаки в начале XIX века» (1896): «Г. Пётр Краснов, молодой дебютант в беллетристике и в военной литературе, излагает в популярной форме, но на основании произведённых им изысканий по архивным документам строй и порядки вооружения донских казаков, причины, делавшие казачьи полки самыми храбрыми и, наконец, в заключение своей брошюрки приводит любопытные сведения о «лаве» и об атамане Платове. Брошюра написана довольно интересно и может быть прочтена не без пользы». Что интересно, такая рекомендация в разделе «Новости печати» следовала сразу за описанием отдельного издания испанского перевода Екатерины Бекетовой – его покойной супруги [«Всемирная иллюстрация», 1896, Т.55, с.394].

Первая возлюбленная Вадима Ламбина, Наташа Травина, потеряла первоначальную экзотическую фамилию Блом, придававшую её имени необычный колорит. Фамилия как будто намеренно русифицирована для созвучия и упрощена. Кажется, одним условным националистическим опрощением только и можно объяснить и изменение имени второго из трёх офицеров – Дмитрия Верхотурова на Ивана. Тут можно вспомнить, какие недоумения вызвал демонстративный, упрямый аналогичный выбор художника Ильи Глазунова имени для единственного сына.

Пока нет возможности выяснить, какие именно автобиографические детали жизни Краснова до его встречи с Лидией Фёдоровной вложены в образ Блом-Травиной.

В дополнениях последней редакции этих деталей должно быть меньше. К примеру знакомство с именем Травиной по афише, присовокуплённое в начало романа в 1940 г. перенесено со знакомства с супругой Лидией Фёдоровной, судя по роману «Единая-Неделимая» [С.В. Зверев «Генерал Краснов. Как стать генералом» Ростов н/Д.: Феникс, 2013, с.64-66].

Надо отметить, что персонаж Верхотурова пережил меньше всего изменений, хотя его образ также был упрощён проделанными сокращениями. Благодаря сохранениям оригинальных идей автора во второй редакции сопереживание именно его судьбе приводит к наиболее волнительным эмоциональным сотрясениям.

Третий офицер пережил смену не только имени, но и фамилии. Теперь его зовут Георгий Густавович Мальмсен. Эта смена имени мотивирована публикацией в 1938 г. воспоминаний «Павлоны», где самый близкий друг его юности назван по имени Грендаль. Фамилия Дальгрен ничего не говорила читателям Краснова в 1911 г, но в 1940-м перекличка с мемуарами становилась слишком явной.

Фамилия фельдфебеля Дальгрена раз промелькнула в одном из первых эмигрантских романов «Опавшие листья» в сцене выбора офицерских вакансий при выпуске из юнкерского училища: «Дальгрен, светловолосый, розовый финляндец с умными глазами навыкате, с загорелыми, усеянными веснушками щеками и белыми усами, маленький, крепкий, сбитый, ладный, ловко подошёл к столу и отчётливо сказал: – Лейб-гвардии Егерский полк» (ч.3 гл.XXXII).

Особенно явно перекличка с романом «В житейском море» ведётся в знаменитом эмигрантском произведении «От Двуглавого Орла к красному знамени». Сменив имена Дальгрена и Блом, П.Н. Краснов исключил вторую редакцию «Моря» из единого художественного мира цикла своих романов об Империи и Революции.

В «Орле» читатели увидят Ламбина из первого, а не второго «Моря»: «рядом с ним скакал на прекрасной поджарой лошади молодой поручик с небольшими русыми распущенными на концах усами. Саблин его сейчас же узнал. Это был знаменитость скакового поля, известный спортсмен – Ламбин». Ламбина, пережившего второе рождение в 1940 г. трудно назвать знаменитостью и профессиональным атлетом: задвинув специфику кавалерийского военного дела на второй план, автор лишил своего героя превосходных качеств офицера.

Да, одна сцена со скачками и призом сохранена из 1911 г., но без имени Лорелеи и Дамокла (Фаталиста) – его лошадей. Сменив имя лошади для скачек, Краснов исключил и слова о спортивном успехе, какой завоевывал Ламбин на Лорелее под началом Петрова. Теперь оказалось, что Ламбин всегда приходил последним – как совсем другой персонаж «Моря» №1. Такое переворачивание спортивных достижений позволяет понять насколько первый Ламбин не похож на другого, как сильно второй уступает своему прототипу, который был значительно ближе настоящему Краснову – даже по форме усов.

«Он живёт манёвром», «живёт людьми, вероятно, думает о войне». «Надо стать таким как он. Надо серьёзно изучить своё ремесло», «буду учиться у Ламбина», – так рассуждает Александр Саблин. Непрестанные рекомендательные отсылки к предыдущему роману показывают важность мира, в котором жил Ламбин, для понимания обстановки жизни новых героев. Важное упоминание о направлении ветров «В житейском море» делает и Вера Саблина, жена Александра, про влюблённую в Ламбина Веру Бетрищеву: «сохнет по Ламбину, а ему хоть бы что. Скачет, воюет, в экспедиции какие-то носится». «Саблин знал, что Ламбин четыре года тому назад потерял свою возлюбленную Наташу Блом, но никогда не думал, что страсть его так сильна и постоянна» [П.Н. Краснов «От Двуглавого Орла к красному знамени» М.: Айрис-пресс, 2005, Т.1, с.86-87, 95-96, 218, 227-228].

Правда, уже и «Орёл» страдает огрехами относительно имён персонажей: не располагая текстом романа в разгар Гражданской войны, в 1918 г. в станице Константиновской, в 1919 г. в Батуме и позднее в эмиграции, Краснов назвал Веру Михайловну Бетрищеву Верой Ильиничной. Это на одной странице с упоминанием о французском друге Царской Семьи Филиппе – связанные с ним ложные легенды, касавшиеся Краснова, разобраны в той же статье «Смерть Столыпина». Подача великосветских сплетен имеет определённый смысл, их следовало так или иначе отобразить, но в эмиграции, в отличие от произведений эпохи Империи, Краснов часто ошибался, воспринимая их за нечто достоверное и значимое.

Первый роман «В житейском море» дал большее, чем собрание сплетен. Он подал великую историю любви, настолько великую, что её нельзя забыть после выхода книги, о ней продолжал думать Краснов спустя 10 лет после 1911 г., ею восхищались герои его новых книг.

Такой великой истории любви ему создать более не удалось: можно перебрать все пары из следующих романов, каждая будет по-своему хороша, но вся мощь личных переживаний уже вложена во «В житейском море», и следующие романы похожи на музыкальные композиции, с годами более совершенные и формально искусные у исполнителя и сочинителя, но всё менее оригинальные.

Исторический анализ во второй редакции страдает поспешностью – это не спрессованный опыт, а скорее импровизации, предположения, додумывания и заимствования.

Вполне точно он пишет, что масоны и англичане убили Павла I (с.150), но приводит и дезориентирующие читателя вымышленными заговорами народные пересуды, что те же убили Александра III (с.137). Картина жизни Империи искажается критическими замечаниями типа «все наши верхи, наши министры иностранных дел, всё это поклонники англичан» (с.139) – что совершенно не соответствует действительности. На примере министров и других работников русского МИД я показывал действительное состояние борьбы с британской политикой в статье «Альфред Мильнер. Великий колониальный проконсул». Краснов создавал впечатления сговора или попустительства окружения Государя, его ближайших сотрудников и его аппарата, враждебным России силам, что до неузнаваемости искажало достоинства Империи.

Пожилой Краснов, прославляя силы молодости, неуважительно отозвался и о политической элите Империи – её Государственном Совете, изобразив его собранием шаркающих паралитиков (с.150). Таких обидных промахов набирается слишком много: вместо того, чтобы обратить внимание на огромные значительные траты Империи на обустройство Дальнего Востока, Краснов, наоборот, жалуется на недостаток решительности и финансирования в Манчжурии и Порт-Артуре (с.341).

Единственным светлым пятном представляется Царская Фамилия: Великий Князь Николай Николаевич во главе кавалерии (с.145), Императрица Александра Фёдоровна позволила обойти полковые традиции, давая разрешение на брак (с.383).

Военная обстановка 1940 г. в Германии чрезмерно испортила роман, наполнив его непродуманными высказываниями на злобу дня. Но Краснов ошибался не настолько, чтобы дать критикам обвинить себя в германофильстве. Противники Краснова не замечали его реальных промахов, они видели только местоположение Краснова в Германии, его выпады против англичан, масонов, евреев и считали это достаточным для обвинения его в слепом услужении Германии.

Романы Краснова способны удивить тех, кто привык видеть в Краснове германофила. Последние романы не исключение, во 2-й редакции «Моря» оказывается помещён сильнейший антинемецкий выпад, ради которого, по сути дела, в роман был введён новый персонаж, заменивший Дальгрена в финале. Дальгрен из 1-й редакции распался сразу на Мальмсена и барона Деренгофа, но Мальмсену были приданы и черты Кривянского, вовсе исключённого из 2-й редакции. Вся новая линия с бароном Деренгофом нужна для того, чтобы Верхотуров мог сказать на предпоследней странице: «такие Деренгофы, чёрт их дери, гибель для России. У них нет пульса живой жизни; это казённая, холодная машина, это бездушный человек…» (с.403), – и это сказано не просто о немцах в Российской Империи, такого рода расистский выпад был бы несправедливым по отношению к подавляющему числу подданных Государя с немецкими фамилиями. Краснов по роду службы хорошо знал, что «обрусевшие немцы исполнены бывают русским чувством больше, чем русский по происхождению» [И.Е. Забелин «Дневники. Записные книжки» М.: Издательство имени Сабашниковых, 2001, с.176].

2-й редакция слишком много хочет сказать о 1940-м годе, и этот выпад – предостережение о нацистской Германии.

В переписке Краснова с Балабиным хватает аналогичных выпадов против немцев, обвинений их в формализме, в непонимании русских, в угрозе для них. В художественной форме Краснов позволил себе даже назвать их гибельными для России – в прямой форме сказать об этом в письмах было невозможно по условиям цензуры в тоталитарном государстве, в условиях войны. Это лишний раз доказывает, что Краснов видел все недостатки нацистского строя, но не забывал и кровавую оккупационную систему в СССР.

Подтекст линии с Деренгофом представляет несомненную значимость для биографии Краснова, но с литературной точки зрения развязка 1-й редакции с Дальгреном несомненно сильнее.

В нём Дальгрен, подобно барону Деренгофу, отказывает Верхотурову в праве ношения полкового мундира, т.к. по закону, он хотя и командовал полком на войне, заменяя командира, не имеет права на мундир. Дальгрен делает это более мягко и обещает помочь по мере возможности, узнав в нём старого приятеля по выпуску из училища. Смысл сцены в первой редакции иной: Дальгрен в нём не «гибель» России, а её талантливый и достойный деятель, который спас свою жизнь от бурь житейского моря, укрывшись в безопасных стенах кабинетов государственных учреждений. Облик Верхотурова и рассказ о его жизни в обоих редакциях вызывает сопереживание, но его усиливает в 1-м варианте боль и сочувствие Дальгрена, а не жестокое безразличие Деренгофа, когда «Дальгрену показалось, что он имеет дело с сумасшедшим», услышав просьбу носить полковой мундир, а Верхотуров имеет право носить мундир отставной. Это ещё более подчёркивает, как сильно потрепала жизнь Верхотурова, оставшегося после войны калекой и потерявшего сына.

2-я редакция не способна вызвать сочувствие той же волнительной силы, ибо в ней в конце у Ламбина «сердце наполняла незакатная любовь», «никогда он не был так счастлив». Верхотуров по милости Царя получил мундир, и последние предложения звучат обескураживающе, равнодушно спокойно.

«Жизнь как море. Мы в ней – щепки, несомые волнами. Чего нам желать. Чтобы море было покойным. Сейчас это необходимо в особенности, когда слышатся у нас подземные громы. Да будут благословенными наши пути. Желаю вам, мои друзья, счастья и благополучия. Меня не забывайте. До свидания.

Над Петербургом стояла ночь. В тёмной синем небе горела ярко большая белая звезда» [П.Н. Краснов «В житейском море» Париж, 1962, с.405].

Если искать авторские подтексты, то спроецировать заключение романа на 1940 год не получится. Краснов не предполагал, что именно эти слова станут его прощанием с читателями и не мог желать спокойствия, т.е. консервации в порабощённой России. Эти слова прочитываются только буквально, они намекают на революционную угрозу Империи, но такое противопоставление счастья при Царе партийному рабству до банальности просто. Лучшие книги Краснова вели драму до конца, раскрывая сравнение соперничающих идей через конфликт, из которого нельзя выйти без потерь. Выработанные Красновым законы жанра взялись неспроста. Такой художественный принцип давал книгам Краснова объёмный реализм, убедительность, неординарность. Но всё это уже имелось в первой редакции, и отойти от закономерностей первоначального романа можно было только разорвав логические цепи, вторгнувшись в хронологию из будущего, переменив каждого героя, показав совсем другую Россию.

Намерения автора второй редакции уничтожали весь смысл названия «В житейском море». Если герои живут в опасной стихии, как щепки, брошенные в море – разве им стоит бояться бури? Разве они не должны стремиться в неё – как делал до последнего вздоха Вадим Ламбин, настоящий Вадим первой редакции. Этот Ламбин не желал покоя и не был создан для счастья.

«Покажите мне героя, и я напишу трагедию», – звучит афоризм Фицжеральда.

Разница в подаче героя и хронотопа его проживания доходит до полной противоположности в двух романах, от первой до последней сцены. В 1940 г. пожилой Краснов начинает с солнечного утра, моря, отдыха, ощущения силы молодого тела. Роман 1911 г. хотел показать обратное: путь героя начался в холод и дождь, в труде и усталости. Такой реализм вернее всего заставлял ценить настоящую Российскую Империю и тяжесть усилий, отданных в услужение ей. Ранний подход Краснова не наводит на подозрения в старческой ностальгии по молодости. Мы видим максимальное удаление от маскарадной искусственности, костюмированной заученности роли. Мы верим в их жизнь – и смерть.

«Волна широкого, крупного, небывалого, неземного счастья вдруг нахлынула и залила сердце Ламбина. И эта волна стала последнею, которую почувствовал Ламбин в житейском море. Она залила и опрокинула челн его жизни» (1911).

Человек переживает тяжкие утраты. Потеря родителей. Расставания с друзьями. Невзаимная любовь. Несбывшиеся планы. Краснов создал Ламбина рыцарем Российской Империи, но любой героизм доходит до границы воли. Силы ограничены, тленность точит тело. Сопротивляемость требует свою цену.

«Гусары умирают не на могилах возлюбленных, но в славном лихом бою», – такая удачная фраза появилась в 1940 г. Ламбин пережил все бои и все потери. Рыцаря не сразил меч врага, но не бывает непобедимых и бессмертных. В море жизни может погубить даже счастье, и смерть Ламбина показывает главным не земную жизнь и благополучие в ней, могущее в любом случае остаться лишь временным.

Несомненно, что финал второй редакции во всех отношениях состоит из упрощений, а попытки осмыслить закономерности хода истории в 1940 г. оказались менее удачными – фора в 30 лет ничего не дала, т.к. материал для осмысления оказался слишком объёмен и сложен, неподатлив и едва поддающийся обзору. Его не удалось взять кавалерийским наскоком.

Смерть Ламбина – лучшее, что мог дать автор своему герою, чтобы он остался рыцарем и пал на коне.

Подводить итог осталось Дальгрену.

«В этом солидном здании протекла почти вся его жизнь. Там, вне здания, шумело и клокотало житейское море, так измученные гибли пловцы, и жестокие волны выбрасывали один за другим трупы… С выбитыми зубами, весь изрезанный хунхузами, вылетел несчастный Кривянский; вот потонул и блестящий корабль Ламбина; стоит на мели весь разбитый Верхотуров… Шумит, ревёт и бушует житейское море. Напрасно здесь, за этими толстыми стенами, думают управлять порывами его ветров, силою его безумных волн».

В финале первого романа не большая белая звезда, не говорящая ни о чём, почти бессмысленная. В нём та же стихия, что погубила бросившихся в неё офицеров, но не просто зачеркнула их жизни, но и дала им смысл. Ибо в мире, где всё обстояло бы благополучно, без опасностей и трудностей, не к чему было бы стремиться, и скука однообразия стала бы проклятием бессмысленности существования.

Стихия житейского моря бросала вызов. «Солнце садилось в кровавые [!] тучи», море «злобно [!] билось и плескалось о песчаные берега». Каждый из четырёх офицеров по-своему ответил на вызов. Дальгрен спрятался от него в самом надёжном бастионе монархического строя. «И только в кабинете, за высоким окном, было тихо и спокойно. Дальгрен углубился в дела и забыл про непогоду и стужу, про жестокие бури настоящего и житейского моря» [П.Н. Краснов «В житейском море» Петроград, 1915, с.393].

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.